[심층-공기업 ESG 2차 평가] 44. 수도권매립지관리공사(SLC)... 2023년 공공기관 안전관리 종합 3등급으로 미흡

2023년 무기계약직 연봉 일반정규직의 47.47%... ESG 운영위원회 구성했지만 구체적인 성과는 보이지 않아

2000년 출범한 자원순환 전문기관인 수도권매립지관리공사(SLC)는 수도권 지역에서 발생하는 폐기물 처리 및 자원화 촉진을 설립 목적으로 한다.

원활한 폐기물 처리를 통해 국민 삶의 안정화와 매립지 주변 지역 주민의 쾌적한 생활환경을 조성하기 위해 노력하고 있다.

1989년 수도권매립지 건설 및 운영 협정을 체결하며 1992년 경기 지역에 수도권 쓰레기 매립이 시작됐다. 이후 운영관리 주도권으로 인한 갈등과 대립으로 환경부 산하 국가공사를 설립하게 됐다.

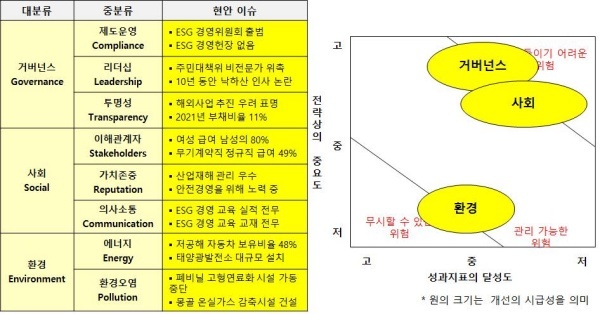

수도권매립지관리공사(SLC)의 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 현황을 진단하기 위해 홈페이지, 국가정보전략연구소(국정연) 데이터베이스(DB), 국정감사·감사원·사법기관 자료, 각종 제보 등을 참조했다.

글로벌 스탠다드를 지향하며 개발된 ‘팔기(八旗)생태계(8-Flag Ecosystem)’ 모델을 적용해 SLC의 ESG 경영 현황을 진단해 봤다.

◇ 2022년 ESG 경영 1차 평가... 10년 동안 낙하산 인사·비전문성 논란 끊임없어

홈페이지에 ESG 경영과 관련된 2건의 보도자료만 공개돼 있으며 ESG 경영헌장은 없다. 2013년 윤리헌장·윤리규범·행동강령을 제정해 윤리경영을 실천하고 있으며 환경경영시스템 구축 및 환경관리계획에 따라 환경경영도 추진하고 있다.

2000년 SL공사는 임원진 5명, 처장급 7명 중 6명이 환경부·환경관리공단 등 상위 기관 출신으로 구성됐다. 2021년에도 경영인은 정치인이나 환경부 등 상위기관에 근무했던 인사가 대부분이다.

2021년 기준 매출액은 1816억 원, 당기순이익은 274억 원으로 2020년 대비 매출은 줄어들었으나 2017~2020년까지 4년간 적자를 기록했던 영업이익이 흑자로 전환됐다.

2021년 기준 폐기물 반입 시 징수한 수수료 10%를 주민지원기금으로 조성했는데 698억1300만 원에 달했다. 이중 83억7000만 원만 집행하고 614억4300만 원은 이월해 집행률은 11.99%에 불과했다.

2021년 환경부 감사관실의 종합감사결과 △시정 6건 △경고 및 주의 6건 △통보 8건 △현지 조치 1건 등 총 21건의 처분을 받았다.

SL공사 홈페이지에 ESG 경영교육을 실시했다는 내용이 없으며 관련 교재도 없다. ESG 경영과 관련해 공개된 실적도 전무한 실정이며 환경 공기업으로서 환경교육 관련 자료와 교육 현황 등은 있었다.

▲ 수도권매립지관리공사(SL공사)의 ‘팔기(八旗)생태계(8-Flag Ecosystem)’ 모델 평가 결과

2017년 말부터 2021년까지 1·2·3단계에 걸쳐 총 3900억 원을 투입해 250메가와트(MW) 규모 태양광 발전시설을 설치했다.

매립지에 설치된 50MW 발전시설은 메탄가스를 포집해 전기를 생산하는 설비로 2021년 17억4700만 원 적자에서 2022년 상반기 33억4700만 원 흑자를 기록했다.

환경부로부터 132억 원을 지원받아 몽골 수도 울란바토르시 나랑진 매립장에 56만t 규모의 온실가스 감축 시설을 건설할 계획이다.

ESG 경영위원회를 출범해 의지를 표명한 것까지는 좋았지만 주민대책위원회의 운영과 관련해서 아쉬운 점이 있다. 특히 주민지원기금의 이월 비중이 높은 것은 해결해야 할 과제다.

정규직과 비정규직, 남성과 여성의 급여 차이를 해소하기 위해 노력해야 하며 ESG 경영을 정착시키기 위한 여건을 정비할 필요가 있다. 여성 임원 1명 임명하는 것으로 조직 내부에 여성 차별이 없어졌다고 평가하기 어렵기 때문이다.

◇ ESG 경영 헌장 및 계획 미수립... 2023년 부채총계 354억 원으로 부채율 7.05%

수도권매립지관리공사(SLC)의 경영 미션은 ‘우리는 자원순환사회를 선도하고 지역과 상생하는 친환경 미래가치를 창출한다’로 밝혔다. 경영 비전은 ‘지역과 상생하며 탄소중립 실현과 친환경 에너지를 만드는 자원순환 전문기관’으로 정했다.

주요 사업으로는 △폐기물 처리 △자원화 △기술혁신 △환경개선 △지역사회공헌 등을 진행하고 있다. ESG 경영 헌장은 부재했으며 윤리경영을 위한 윤리헌장과 윤리규범 및 행동강령을 수립해 홈페이지에 공개했다.

ESG 경영의 일환으로 ESGI(환경·사회적 책임·거버넌스·혁신성장) 경영 목표 및 실적을 2022년 지속가능경영 보고서에 게재했다. 거버넌스 경영 분야는 △공동경영문화 정착 △윤리·인권경영체계 확립 △리스크 관리 강화로 설정했다.

혁신성장 경영 분야로는 △자원순환 혁신기술 연구개발(R&D) 지속 △4차 산업혁명시대 혁신 기술 접목 △국가 자원순환 전문기관으로 도약으로 밝혔다.

2023년 이사회 위원 수는 총 2명으로 기관장 1명, 상임이사 1명으로 구성됐다. 사외이사는 부재했다. 2021년 상임이사 수 3명과 비교해 감소했다. 2023년 여성 임원 수는 1명으로 2021년 0명과 대비해 증가했다.

2022년 6월 ESG 경영위원회로서 ESG 운영위원회를 구성했다. 환경전문기관으로서 지속성장을 도모하는 것을 목적으로 한다.

위원회 구성은 위원장 1명을 포함해 7명 이내로 구성된다. 2023년 위원으로는 △본부장 2명 △근로자 대표 2명(여성 근로자대표 1명 포함) △협력업체 대표 1명 △주민대표 1명으로 구성됐다.

최근 5년간 종합청렴도 평가결과(등급)은 △2019년 2등급 △2020년 4등급 △2021년 4등급 △2022년 3등급 △2023년 해당없음으로 2020년 하향 후 2022년 등급이 상향했다.

최근 5년간 징계 처분 건수는 △2020년 5건 △2021년 0건 △2022년 1건 △2023년 0건 △2024년 3월31일 기준 1건으로 집계됐다. 징계 사유로는 △성실의무 위반 △품위유지의무 위반으로 조사됐다.

2023년 자본총계는 5033억 원으로 2021년 4767억 원과 비교해 5.58% 증가했다. 2023년 부채총계는 354억 원으로 2021년 527억 원과 대비해 32.72% 감소했다. 2023년 부채율은 7.05%로 2021년 11.06%와 비교해 감소했다.

2023년 매출은 1570억 원으로 2021년 1816억 원과 대비해 13.57% 감소했다. 2023년 당기순이익은 101억 원으로 2021년 274억 원과 비교해 63.09% 급감했다. 2023년 당기순이익을 기준으로 부채 상환에 약 3.5년이 소요된다.

◇ 2023년 공공기관 안전관리 종합 3등급으로 미흡... 2023년 무기계약직 연봉 일반정규직의 47.47%

사회적 책임 분야 경영 부문은 △지역 주민과의 상생협력 △공공기관의 사회적 책임 강화 △양질의 일자리 창출로 지역 경제활성화 도모로 설정했다. 지역 주민 대상의 발전기금 조성과 일자리 창출, 특허기술 사회 환원 등을 진행했다.

2023년 11월 안전보건경영방침을 수립하며 홈페이지에 공개했다. 안전보건경영방침 항목으로는 △자기규율 예방체계 확립 △안전가치 최우선 △도급사업 관리 철저 △안전·보건 법규 준수 △사회적 책임 강화 △건강한 일터 조성으로 정했다.

최근 4년간 공공기관 안전관리 종합 등급은 △2020년 3등급 △2021년 3등급 △2022년 3등급 △2023년 3등급으로 동일한 수준을 유지했다.

위험요소벌 등급에서 작업장 등급은 동기간 4등급을 유지하며 작업장 안전을 개선하기 위한 노력이 필요한 것으로 판단된다.

2023년 일반정규직의 1인당 평균 보수액은 8451만 원으로 2021년 8224만 원과 비교해 2.77% 인상됐다. 2023년 여성 일반정규직의 1인당 평균 보수액은 7282만 원으로 남성 일반정규직 연봉인 8911만 원의 81.72%이었다.

2023년 무기계약직의 1인당 평균 보수액은 4012만 원으로 2021년 3997만 원과 대비해 0.37% 근소하게 인상했다. 2023년 여성 무기계약직의 1인당 평균 보수액은 2976만 원으로 남성 무기계약직 연봉인 4363만 원의 68.21%로 일반정규직과 비교해 낮은 수준이었다.

2023년 무기계약직의 1인당 평균 보수액은 일반정규직의 47.47%로 2021년 48.6%와 비교해 하락했다. 업무 난이도에서 차이가 없다면 정규직가 무기계약직의 급여는 동일해야 한다.

최근 5년간 육아휴직 사용자 수는 △2019년 19명 △2020년 16명 △2021년 12명 △2022년 18명 △2023년 16명으로 2019년부터 2021년까지 감소세를 보였다.

남성 육아휴직 사용자 수는 △2019년 5명 △2020년 4명 △2021년 2명 △2022년 3명 △2023년 5명으로 2021년 이후 근소하게 증가세를 보였다.

최근 5년간 봉사활동 횟수는 △2019년 14회 △2020년 11회 △2021년 17회 △2022년 20회 △2023년 15회로 감소와 증가를 반복했다.

지난 5년간 기부금액은 △2019년 10억 원 △2020년 6억 원 △2021년 8억 원 △2022년 11억 원 △2023년 3억 원으로 2023년 급감했다.

2020년 상반기부터 환경측정 분석실습과정을 신설하며 ‘환경측정분석사자격증’ 교육을 실시했다. 인재양성 사업의 일환으로 △대기측정 △수질측정의 2가지 커리큘럼으로 진행된다. 환경 분야 취업 희망자와 실무자의 역량 강화를 지원하고자 한다.

환경측정분석사자격증 교육 수료생은 △2020년 22명 △2021년 31명 △2022년 8월 기준 24명이 수료했다.

2011년부터 폐자원 및 신·재생 에너지 분야 고급인력 양성사업인 ‘환경에너지대학원 인재양성 프로그램’을 운영하고 있다. 공사 내 폐기물 처리시설을 활용해 현장 중심형 교육 및 연구지원을 진행한다.

2012년부터 2022년 1학기까지 5개 대학인 △경기대 △서울과기대 △서울시립대 △연세대 △인천대의 학생 568명이 참여해 총 110건의 연구과제를 수행했다.

2020년부터 2022년 1학기까지 진행된 4단계 프로그램에는 경기대와 연세대 대학원생 98명이 참가해 연구과제 21건을 수행하고 논문 36개를 게재했다고 밝혔다.

ESG 경영 보고를 위해 2022년 지속가능경영보고서를 발간해 홈페이지에 공개했다. ESG 교육 및 관련 교재는 부재해 추진의지를 의심케 했다.

◇ 수도권매립지 2035 탄소중립 실현 목표... 2023년 녹색제품 구매액 12억 원으로 하락

환경 분야 경영 부문은 △수도권매립지 2035 탄소중립 실현 △친환경 자원순환으로 미래에너지 생산 △환경관리 강화로 지역주민 삶의 질 제고로 설정했다. 탄소배출권 판매와 매립가스 연료를 활용한 전력 생산 및 판매, 지역사회와 함께 ‘녹색숲 조성’ 등을 진행했다.

매립장 환경관리 강화를 목적으로 △매립장 환경관리 체계화를 통한 악취 발생 Zero화 △환경영향 저감시설 확대 운영으로 비산먼지 발생 최소화 등 환경영향 저감활동을 통해 청정 매립장을 조성하고자 한다.

2002년부터 추진한 ‘녹색숲 조성사업’은 총 1000만 그루의 나무 식재를 목표로 정했다. 2021년 수도권매립지 내에 총 260종, 241만 주의 나무와 300종의 1년생 초화류 175만 본을 식재했다.

2007년부터 2021년까지 매립가스 자원화를 통한 50MW 발전시설의 전력 생산량은 439만MWh로 판매 수익은 4414억 원으로 집계됐다. 매립장에서 발생하는 매립가스를 연료로 활용했다.

지난 3년간 50MW 발전시설의 전력 생산량 및 판매액은 △2019년 25만MWh, 191억 원 △2020년 19만MWh, 105억 원 △2021년 20만MWh, 157억 원으로 집계됐다.

2021년 환원정화설비 1단계를 구축 완료하며 기존의 침출수처리시설과 연계처리 시스템을 마련했다. 1999년 준공된 침출수 처리장에 대한 중장기 대책 수립과 처리공정 혁신을 목적으로 한다. 침출수 처리기술을 개선하며 환경기준 준수와 주변 환경영향을 최소화할 것으로 전망된다.

최근 3년간 오염물질 처리 효율은 △2019년 96.83% △2020년 97.72% △2021년 97.74%로 근소하게 증가세를 보였다. 침출수 처리 및 재순환량은 △2019년 230만t △2020년 270만t △2021년 282만t으로 증가세를 보였다.

최근 5년간 온실가스 배출량(Scope 1+2)은 △2019년 156만tonCO₂eq △2020년 177만tonCO₂eq △2021년 138만tonCO₂eq △2022년 124만tonCO₂eq △2023년 116만tonCO₂eq으로 2020년 증가 후 감소세를 보였다. 직원 출장에 투입된 개인차량의 온실가스 배출량을 산출했다고 밝혔다.

최근 5년간 녹색제품 구매액은 △2019년 12억 원 △2020년 16억 원 △2021년 16억 원 △2022년 16억 원 △2023년 12억 원으로 증가세를 보이다 2021년 이후 감소세를 보였다.

최근 5년간 폐기물 발생량은 △2018년 32.90톤(t) △2019년 29.38t △2020년 28.64t △2021년 29.09t △2022년 23.34t으로 2021년 증가 후 감소했다.

▲ 수도권매립지관리공사(SLC)의 ‘팔기(八旗)생태계(8-Flag Ecosystem)’ 모델 평가 결과 [출처=iNIS]

◇ ESG 운영위원회 구성했지만 구체적인 성과는 보이지 않아... 안전관리 종합등급 개선위한 노력 필요

△거버넌스(Governance·지배구조)=거버넌스는 2022년 ESG 운영위원회를 구성했지만 정작 ESG 헌장을 제정하지 않았으며 구체적인 성과는 보이지 않는다.

경영진의 독단적인 경영을 견제할 사외이사는 선임하지 않았다. 여성임원은 2021년 0명에서 2023년 1명으로 증가해 개선됐다. 종합청렴도는 2등급에서 4등급으로 하락한 후 3등급으로 1단계 상승했다.

△사회(Social)=사회는 안전보건경영을 추지학 있지만 안전관리 종합등급은 3등급에서 정체돼 있어서 개선의 여지가 있다. 위험 요소가 많은 작업장이지만 노력하면 불가능한 것은 아니다.

일반 정규직과 무기계약직의 급여차이가 너무 많아 축소해야 한다. 육아휴직 사용자와 남성 육아휴직 사용자 모두 감소세를 보였다.

△환경(Environment)=환경은 2002년부터 녹색숲 조성사업을 추진하고 있지만 악취 문제, 침출수 관리 등 해결해야 할 과제가 산적해 있다.

온실가스 배출량과 폐기물 발생량은 감소세를 보이고 있으며 녹색제품 구매액은 하락하고 있다. 매립장에서 발생하는 가스를 활용해 전력을 생산하는 것도 바람직한 정책이다.

◇ 2022년 1차 및 2024년 2차 평가결과 비교... 종합청렴도 4등급에서 3등급으로 상승

인천광역시는 수도권매립지를 당초 목표인 2025년 종료하겠다는 방침을 고수하고 있다. 환경부는 대체지가 필요하다고 주장하면서 서울특별시, 경기도, 인천광역시 모두 뒷짐을 지고 있다며 당혹해하고 있다.

인천시는 수도권매립지관리공사를 인천시로 이관하고 요구한다. 반면에 환경단체는 유정복 시장의 선거공약인 2026년 6월 운영 종료를 지키라고 강조하고 있다. 2022년 1차 및 2024년 2차 평가결과를 비교하면 다음과 같다.

▲ 수도권매립지관리공사(SLC)의 ‘팔기(八旗)생태계(8-Flag Ecosystem)’ 모델 평가 결과 비교 [출처=iNIS]

거버넌스(G)는 ESG 운영위원회는 구성했지만 다른 공기업과 마찬가지로 ESG 헌장은 제정하지 않았다. 경영진의 독단 경영을 감시하고 견제할 사외이사는 선임하지 않아 경영의 투명성에 대한 의지가 박약하다고 평가했다.

여성임원은 전혀 없다가 1명을 선임해 다행스럽게 생각한다. 부채액은 줄어들고 있지만 종합청렴도는 4등급으로 낮은 편이다. 각종 이해관계가 복잡하게 얽혀 있어 부정부패의 소지가 많다.

거버넌스는 관리가능한 위험에 속하지만 경영진의 개선 의지가 부족하다고 평가했다. 낙하산 경영진에 대한 경영능력 검증 절차를 강화할 필요가 있다.

사회(S)는 무기계약직의 연봉은 2022년 3997만 원에서 2024년 4012만 원으로 상승했지만 동기간 정규직 대비 비율은 48%에서 47%로 하락했다.

육아휴직 사용자는 12명에서 16명으로 증가했지만 전체 대상자 중 사용자의 비율을 공개하지 않아 개선 여부를 판단하기 어려웠다. 기부금액은 2022년 8억 원에서 2024년 3억 원으로 급감했다.

환경(E)은 사업장 폐기물 발생량은 감소세를 보이고 있으며 녹색제품 구매금액은 하락했다. 환경폐기물을 관리하는 공기업으로서 환경은 주요 이슈에 속한다.

지역 주민의 악취 민원을 해결하기 위해 노력해야 하며 침출수로 토양과 지하수 오염에 대한 걱정이 많다. 대체지를 찾던지 아니면 철저한 관리로 환경 문제를 해결해야 한다.

⋇팔기(八旗)생태계(8-Flag Ecosystem)=국가정보전략연구소가 정부·기업·기관·단체의 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 평가하기 위해 국내외 전문가들과 협력해 개발한 모델이다. 팔기는 주역의 기본 8괘를 상징하는 깃발, 생태계는 기업이 살아 숨 쉬는 환경을 의미한다. 주역은 자연의 이치로 화합된 우주의 삼라만상을 해석하므로 기업이 직면한 다양한 문제점을 해결하기 위한 방안을 찾는데 유용하다.

원활한 폐기물 처리를 통해 국민 삶의 안정화와 매립지 주변 지역 주민의 쾌적한 생활환경을 조성하기 위해 노력하고 있다.

1989년 수도권매립지 건설 및 운영 협정을 체결하며 1992년 경기 지역에 수도권 쓰레기 매립이 시작됐다. 이후 운영관리 주도권으로 인한 갈등과 대립으로 환경부 산하 국가공사를 설립하게 됐다.

수도권매립지관리공사(SLC)의 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 현황을 진단하기 위해 홈페이지, 국가정보전략연구소(국정연) 데이터베이스(DB), 국정감사·감사원·사법기관 자료, 각종 제보 등을 참조했다.

글로벌 스탠다드를 지향하며 개발된 ‘팔기(八旗)생태계(8-Flag Ecosystem)’ 모델을 적용해 SLC의 ESG 경영 현황을 진단해 봤다.

◇ 2022년 ESG 경영 1차 평가... 10년 동안 낙하산 인사·비전문성 논란 끊임없어

홈페이지에 ESG 경영과 관련된 2건의 보도자료만 공개돼 있으며 ESG 경영헌장은 없다. 2013년 윤리헌장·윤리규범·행동강령을 제정해 윤리경영을 실천하고 있으며 환경경영시스템 구축 및 환경관리계획에 따라 환경경영도 추진하고 있다.

2000년 SL공사는 임원진 5명, 처장급 7명 중 6명이 환경부·환경관리공단 등 상위 기관 출신으로 구성됐다. 2021년에도 경영인은 정치인이나 환경부 등 상위기관에 근무했던 인사가 대부분이다.

2021년 기준 매출액은 1816억 원, 당기순이익은 274억 원으로 2020년 대비 매출은 줄어들었으나 2017~2020년까지 4년간 적자를 기록했던 영업이익이 흑자로 전환됐다.

2021년 기준 폐기물 반입 시 징수한 수수료 10%를 주민지원기금으로 조성했는데 698억1300만 원에 달했다. 이중 83억7000만 원만 집행하고 614억4300만 원은 이월해 집행률은 11.99%에 불과했다.

2021년 환경부 감사관실의 종합감사결과 △시정 6건 △경고 및 주의 6건 △통보 8건 △현지 조치 1건 등 총 21건의 처분을 받았다.

SL공사 홈페이지에 ESG 경영교육을 실시했다는 내용이 없으며 관련 교재도 없다. ESG 경영과 관련해 공개된 실적도 전무한 실정이며 환경 공기업으로서 환경교육 관련 자료와 교육 현황 등은 있었다.

▲ 수도권매립지관리공사(SL공사)의 ‘팔기(八旗)생태계(8-Flag Ecosystem)’ 모델 평가 결과

2017년 말부터 2021년까지 1·2·3단계에 걸쳐 총 3900억 원을 투입해 250메가와트(MW) 규모 태양광 발전시설을 설치했다.

매립지에 설치된 50MW 발전시설은 메탄가스를 포집해 전기를 생산하는 설비로 2021년 17억4700만 원 적자에서 2022년 상반기 33억4700만 원 흑자를 기록했다.

환경부로부터 132억 원을 지원받아 몽골 수도 울란바토르시 나랑진 매립장에 56만t 규모의 온실가스 감축 시설을 건설할 계획이다.

ESG 경영위원회를 출범해 의지를 표명한 것까지는 좋았지만 주민대책위원회의 운영과 관련해서 아쉬운 점이 있다. 특히 주민지원기금의 이월 비중이 높은 것은 해결해야 할 과제다.

정규직과 비정규직, 남성과 여성의 급여 차이를 해소하기 위해 노력해야 하며 ESG 경영을 정착시키기 위한 여건을 정비할 필요가 있다. 여성 임원 1명 임명하는 것으로 조직 내부에 여성 차별이 없어졌다고 평가하기 어렵기 때문이다.

◇ ESG 경영 헌장 및 계획 미수립... 2023년 부채총계 354억 원으로 부채율 7.05%

수도권매립지관리공사(SLC)의 경영 미션은 ‘우리는 자원순환사회를 선도하고 지역과 상생하는 친환경 미래가치를 창출한다’로 밝혔다. 경영 비전은 ‘지역과 상생하며 탄소중립 실현과 친환경 에너지를 만드는 자원순환 전문기관’으로 정했다.

주요 사업으로는 △폐기물 처리 △자원화 △기술혁신 △환경개선 △지역사회공헌 등을 진행하고 있다. ESG 경영 헌장은 부재했으며 윤리경영을 위한 윤리헌장과 윤리규범 및 행동강령을 수립해 홈페이지에 공개했다.

ESG 경영의 일환으로 ESGI(환경·사회적 책임·거버넌스·혁신성장) 경영 목표 및 실적을 2022년 지속가능경영 보고서에 게재했다. 거버넌스 경영 분야는 △공동경영문화 정착 △윤리·인권경영체계 확립 △리스크 관리 강화로 설정했다.

혁신성장 경영 분야로는 △자원순환 혁신기술 연구개발(R&D) 지속 △4차 산업혁명시대 혁신 기술 접목 △국가 자원순환 전문기관으로 도약으로 밝혔다.

2023년 이사회 위원 수는 총 2명으로 기관장 1명, 상임이사 1명으로 구성됐다. 사외이사는 부재했다. 2021년 상임이사 수 3명과 비교해 감소했다. 2023년 여성 임원 수는 1명으로 2021년 0명과 대비해 증가했다.

2022년 6월 ESG 경영위원회로서 ESG 운영위원회를 구성했다. 환경전문기관으로서 지속성장을 도모하는 것을 목적으로 한다.

위원회 구성은 위원장 1명을 포함해 7명 이내로 구성된다. 2023년 위원으로는 △본부장 2명 △근로자 대표 2명(여성 근로자대표 1명 포함) △협력업체 대표 1명 △주민대표 1명으로 구성됐다.

최근 5년간 종합청렴도 평가결과(등급)은 △2019년 2등급 △2020년 4등급 △2021년 4등급 △2022년 3등급 △2023년 해당없음으로 2020년 하향 후 2022년 등급이 상향했다.

최근 5년간 징계 처분 건수는 △2020년 5건 △2021년 0건 △2022년 1건 △2023년 0건 △2024년 3월31일 기준 1건으로 집계됐다. 징계 사유로는 △성실의무 위반 △품위유지의무 위반으로 조사됐다.

2023년 자본총계는 5033억 원으로 2021년 4767억 원과 비교해 5.58% 증가했다. 2023년 부채총계는 354억 원으로 2021년 527억 원과 대비해 32.72% 감소했다. 2023년 부채율은 7.05%로 2021년 11.06%와 비교해 감소했다.

2023년 매출은 1570억 원으로 2021년 1816억 원과 대비해 13.57% 감소했다. 2023년 당기순이익은 101억 원으로 2021년 274억 원과 비교해 63.09% 급감했다. 2023년 당기순이익을 기준으로 부채 상환에 약 3.5년이 소요된다.

◇ 2023년 공공기관 안전관리 종합 3등급으로 미흡... 2023년 무기계약직 연봉 일반정규직의 47.47%

사회적 책임 분야 경영 부문은 △지역 주민과의 상생협력 △공공기관의 사회적 책임 강화 △양질의 일자리 창출로 지역 경제활성화 도모로 설정했다. 지역 주민 대상의 발전기금 조성과 일자리 창출, 특허기술 사회 환원 등을 진행했다.

2023년 11월 안전보건경영방침을 수립하며 홈페이지에 공개했다. 안전보건경영방침 항목으로는 △자기규율 예방체계 확립 △안전가치 최우선 △도급사업 관리 철저 △안전·보건 법규 준수 △사회적 책임 강화 △건강한 일터 조성으로 정했다.

최근 4년간 공공기관 안전관리 종합 등급은 △2020년 3등급 △2021년 3등급 △2022년 3등급 △2023년 3등급으로 동일한 수준을 유지했다.

위험요소벌 등급에서 작업장 등급은 동기간 4등급을 유지하며 작업장 안전을 개선하기 위한 노력이 필요한 것으로 판단된다.

2023년 일반정규직의 1인당 평균 보수액은 8451만 원으로 2021년 8224만 원과 비교해 2.77% 인상됐다. 2023년 여성 일반정규직의 1인당 평균 보수액은 7282만 원으로 남성 일반정규직 연봉인 8911만 원의 81.72%이었다.

2023년 무기계약직의 1인당 평균 보수액은 4012만 원으로 2021년 3997만 원과 대비해 0.37% 근소하게 인상했다. 2023년 여성 무기계약직의 1인당 평균 보수액은 2976만 원으로 남성 무기계약직 연봉인 4363만 원의 68.21%로 일반정규직과 비교해 낮은 수준이었다.

2023년 무기계약직의 1인당 평균 보수액은 일반정규직의 47.47%로 2021년 48.6%와 비교해 하락했다. 업무 난이도에서 차이가 없다면 정규직가 무기계약직의 급여는 동일해야 한다.

최근 5년간 육아휴직 사용자 수는 △2019년 19명 △2020년 16명 △2021년 12명 △2022년 18명 △2023년 16명으로 2019년부터 2021년까지 감소세를 보였다.

남성 육아휴직 사용자 수는 △2019년 5명 △2020년 4명 △2021년 2명 △2022년 3명 △2023년 5명으로 2021년 이후 근소하게 증가세를 보였다.

최근 5년간 봉사활동 횟수는 △2019년 14회 △2020년 11회 △2021년 17회 △2022년 20회 △2023년 15회로 감소와 증가를 반복했다.

지난 5년간 기부금액은 △2019년 10억 원 △2020년 6억 원 △2021년 8억 원 △2022년 11억 원 △2023년 3억 원으로 2023년 급감했다.

2020년 상반기부터 환경측정 분석실습과정을 신설하며 ‘환경측정분석사자격증’ 교육을 실시했다. 인재양성 사업의 일환으로 △대기측정 △수질측정의 2가지 커리큘럼으로 진행된다. 환경 분야 취업 희망자와 실무자의 역량 강화를 지원하고자 한다.

환경측정분석사자격증 교육 수료생은 △2020년 22명 △2021년 31명 △2022년 8월 기준 24명이 수료했다.

2011년부터 폐자원 및 신·재생 에너지 분야 고급인력 양성사업인 ‘환경에너지대학원 인재양성 프로그램’을 운영하고 있다. 공사 내 폐기물 처리시설을 활용해 현장 중심형 교육 및 연구지원을 진행한다.

2012년부터 2022년 1학기까지 5개 대학인 △경기대 △서울과기대 △서울시립대 △연세대 △인천대의 학생 568명이 참여해 총 110건의 연구과제를 수행했다.

2020년부터 2022년 1학기까지 진행된 4단계 프로그램에는 경기대와 연세대 대학원생 98명이 참가해 연구과제 21건을 수행하고 논문 36개를 게재했다고 밝혔다.

ESG 경영 보고를 위해 2022년 지속가능경영보고서를 발간해 홈페이지에 공개했다. ESG 교육 및 관련 교재는 부재해 추진의지를 의심케 했다.

◇ 수도권매립지 2035 탄소중립 실현 목표... 2023년 녹색제품 구매액 12억 원으로 하락

환경 분야 경영 부문은 △수도권매립지 2035 탄소중립 실현 △친환경 자원순환으로 미래에너지 생산 △환경관리 강화로 지역주민 삶의 질 제고로 설정했다. 탄소배출권 판매와 매립가스 연료를 활용한 전력 생산 및 판매, 지역사회와 함께 ‘녹색숲 조성’ 등을 진행했다.

매립장 환경관리 강화를 목적으로 △매립장 환경관리 체계화를 통한 악취 발생 Zero화 △환경영향 저감시설 확대 운영으로 비산먼지 발생 최소화 등 환경영향 저감활동을 통해 청정 매립장을 조성하고자 한다.

2002년부터 추진한 ‘녹색숲 조성사업’은 총 1000만 그루의 나무 식재를 목표로 정했다. 2021년 수도권매립지 내에 총 260종, 241만 주의 나무와 300종의 1년생 초화류 175만 본을 식재했다.

2007년부터 2021년까지 매립가스 자원화를 통한 50MW 발전시설의 전력 생산량은 439만MWh로 판매 수익은 4414억 원으로 집계됐다. 매립장에서 발생하는 매립가스를 연료로 활용했다.

지난 3년간 50MW 발전시설의 전력 생산량 및 판매액은 △2019년 25만MWh, 191억 원 △2020년 19만MWh, 105억 원 △2021년 20만MWh, 157억 원으로 집계됐다.

2021년 환원정화설비 1단계를 구축 완료하며 기존의 침출수처리시설과 연계처리 시스템을 마련했다. 1999년 준공된 침출수 처리장에 대한 중장기 대책 수립과 처리공정 혁신을 목적으로 한다. 침출수 처리기술을 개선하며 환경기준 준수와 주변 환경영향을 최소화할 것으로 전망된다.

최근 3년간 오염물질 처리 효율은 △2019년 96.83% △2020년 97.72% △2021년 97.74%로 근소하게 증가세를 보였다. 침출수 처리 및 재순환량은 △2019년 230만t △2020년 270만t △2021년 282만t으로 증가세를 보였다.

최근 5년간 온실가스 배출량(Scope 1+2)은 △2019년 156만tonCO₂eq △2020년 177만tonCO₂eq △2021년 138만tonCO₂eq △2022년 124만tonCO₂eq △2023년 116만tonCO₂eq으로 2020년 증가 후 감소세를 보였다. 직원 출장에 투입된 개인차량의 온실가스 배출량을 산출했다고 밝혔다.

최근 5년간 녹색제품 구매액은 △2019년 12억 원 △2020년 16억 원 △2021년 16억 원 △2022년 16억 원 △2023년 12억 원으로 증가세를 보이다 2021년 이후 감소세를 보였다.

최근 5년간 폐기물 발생량은 △2018년 32.90톤(t) △2019년 29.38t △2020년 28.64t △2021년 29.09t △2022년 23.34t으로 2021년 증가 후 감소했다.

▲ 수도권매립지관리공사(SLC)의 ‘팔기(八旗)생태계(8-Flag Ecosystem)’ 모델 평가 결과 [출처=iNIS]

◇ ESG 운영위원회 구성했지만 구체적인 성과는 보이지 않아... 안전관리 종합등급 개선위한 노력 필요

△거버넌스(Governance·지배구조)=거버넌스는 2022년 ESG 운영위원회를 구성했지만 정작 ESG 헌장을 제정하지 않았으며 구체적인 성과는 보이지 않는다.

경영진의 독단적인 경영을 견제할 사외이사는 선임하지 않았다. 여성임원은 2021년 0명에서 2023년 1명으로 증가해 개선됐다. 종합청렴도는 2등급에서 4등급으로 하락한 후 3등급으로 1단계 상승했다.

△사회(Social)=사회는 안전보건경영을 추지학 있지만 안전관리 종합등급은 3등급에서 정체돼 있어서 개선의 여지가 있다. 위험 요소가 많은 작업장이지만 노력하면 불가능한 것은 아니다.

일반 정규직과 무기계약직의 급여차이가 너무 많아 축소해야 한다. 육아휴직 사용자와 남성 육아휴직 사용자 모두 감소세를 보였다.

△환경(Environment)=환경은 2002년부터 녹색숲 조성사업을 추진하고 있지만 악취 문제, 침출수 관리 등 해결해야 할 과제가 산적해 있다.

온실가스 배출량과 폐기물 발생량은 감소세를 보이고 있으며 녹색제품 구매액은 하락하고 있다. 매립장에서 발생하는 가스를 활용해 전력을 생산하는 것도 바람직한 정책이다.

◇ 2022년 1차 및 2024년 2차 평가결과 비교... 종합청렴도 4등급에서 3등급으로 상승

인천광역시는 수도권매립지를 당초 목표인 2025년 종료하겠다는 방침을 고수하고 있다. 환경부는 대체지가 필요하다고 주장하면서 서울특별시, 경기도, 인천광역시 모두 뒷짐을 지고 있다며 당혹해하고 있다.

인천시는 수도권매립지관리공사를 인천시로 이관하고 요구한다. 반면에 환경단체는 유정복 시장의 선거공약인 2026년 6월 운영 종료를 지키라고 강조하고 있다. 2022년 1차 및 2024년 2차 평가결과를 비교하면 다음과 같다.

▲ 수도권매립지관리공사(SLC)의 ‘팔기(八旗)생태계(8-Flag Ecosystem)’ 모델 평가 결과 비교 [출처=iNIS]

거버넌스(G)는 ESG 운영위원회는 구성했지만 다른 공기업과 마찬가지로 ESG 헌장은 제정하지 않았다. 경영진의 독단 경영을 감시하고 견제할 사외이사는 선임하지 않아 경영의 투명성에 대한 의지가 박약하다고 평가했다.

여성임원은 전혀 없다가 1명을 선임해 다행스럽게 생각한다. 부채액은 줄어들고 있지만 종합청렴도는 4등급으로 낮은 편이다. 각종 이해관계가 복잡하게 얽혀 있어 부정부패의 소지가 많다.

거버넌스는 관리가능한 위험에 속하지만 경영진의 개선 의지가 부족하다고 평가했다. 낙하산 경영진에 대한 경영능력 검증 절차를 강화할 필요가 있다.

사회(S)는 무기계약직의 연봉은 2022년 3997만 원에서 2024년 4012만 원으로 상승했지만 동기간 정규직 대비 비율은 48%에서 47%로 하락했다.

육아휴직 사용자는 12명에서 16명으로 증가했지만 전체 대상자 중 사용자의 비율을 공개하지 않아 개선 여부를 판단하기 어려웠다. 기부금액은 2022년 8억 원에서 2024년 3억 원으로 급감했다.

환경(E)은 사업장 폐기물 발생량은 감소세를 보이고 있으며 녹색제품 구매금액은 하락했다. 환경폐기물을 관리하는 공기업으로서 환경은 주요 이슈에 속한다.

지역 주민의 악취 민원을 해결하기 위해 노력해야 하며 침출수로 토양과 지하수 오염에 대한 걱정이 많다. 대체지를 찾던지 아니면 철저한 관리로 환경 문제를 해결해야 한다.

⋇팔기(八旗)생태계(8-Flag Ecosystem)=국가정보전략연구소가 정부·기업·기관·단체의 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 평가하기 위해 국내외 전문가들과 협력해 개발한 모델이다. 팔기는 주역의 기본 8괘를 상징하는 깃발, 생태계는 기업이 살아 숨 쉬는 환경을 의미한다. 주역은 자연의 이치로 화합된 우주의 삼라만상을 해석하므로 기업이 직면한 다양한 문제점을 해결하기 위한 방안을 찾는데 유용하다.

저작권자 © 엠아이앤뉴스, 무단전재 및 재배포 금지