[특집-미래전쟁] 12. 초고성능 탄소나노튜브 기반 탄소섬유... 미래 모빌리티 및 우주·항공·국방 적용 가능한 고강도·고탄성·고전도성 탄소섬유 개발

전기전도도와 열전도도 역시 획기적으로 향상시킨 탄소섬유를 개발해 국내외 특허 출원 및 등록 완료

2022년 2월 러시아가 우크라이나를 전격 침공해 시작된 전쟁이 3년 이상 지속되고 있다. 양측의 피해가 막심한 상황이지만 종전 가능성은 낮다. 러시아는 우크라이나가 북대서양조약기구(NATO)에 가입하는 것을 저지하겠다는 명분을 내세웠다.

전쟁이 격화되면서 공중 및 해상 드론(Drone), 미사일 방어망(MD), 사이버전(cyber warfare) 등 최첨단 기술이 총동원되고 있다. 미국과 유럽연합(EU)가 우크라이나에 무기를 공급하며 세계 3위 군사대국인 러시아를 압박하는 형국이 벌어지고 있다.

추운 겨울과 열악한 기후 환경으로부터 군인을 보호하기 위한 필수 물자 중 하나가 군복이다. 초고성능 탄소나노튜브(CNT) 기반 탄소섬유는 초강력 섬유로 효용성이 높다.

◇ 한국과학기술연구원(KIST)의 안보⸱재난안전기술단의 임무 소개

한국과학기술연구원(KIST)의 안보⸱재난안전기술단은 2010년 설립됐다. 국방 연구개발 제도개선, 국방 연구개발 과제화/연구지원, 군에 과학기술 지원 등의 임무를 수행하고 있다.

더불어 안보⸱재난안전기술단 소속 미래국방국가기술전략센터는 2022년 만들어졌다. '국방과학기술 혁신을 위한 국가 연구개발 투자전략 싱크탱크'로 비전을 설정했다.

주요 임무는 △과학기술정보통신부의 국방 연구개발(R&D) 투자정책 수립 지원 △국방적용 가능 민간R&D 역량 발굴-과제기획 △국방R&D 민관군 협력기반 마련 등이다.

이번에 소개할 기술은 KIST의 복합소재기술연구소 탄소융합소재연구센터 구본철 책임연구원 (cnt@kist.re.kr )이 수행한 '초고성능 탄소나노튜브 기반 탄소섬유'다.

◇ 연구 목표 및 배경... 미래 모빌리티 및 우주·항공·국방 적용 가능한 고강도·고탄성·고전도성 탄소섬유 개발

탄소나노튜브(CNT)는 '원기둥 모양의 나노구조를 지니는 탄소의 동소체'로 1991년 일본 NEC 연구소에서 처음 발견됐다. 기존 소재를 뛰어넘는 우수한 전도성과 분산성을 갖고 있다.

철강보다 100배 강한 인장 강도와 다이아몬드와 유사한 열전도도를 갖고 있다. 고분자 복합소재, 전기전자 등에 활용된다. 초강력 섬유 뿐 아니라 리튬이온 배터리 음극재, 생체 센서에도 유용한 소재다.

연구의 목표는 미래 모빌리티 및 우주·항공·국방 적용 가능한 고강도·고탄성·고전도성 동시 구현 가능한 탄소섬유를 개발하는 것이다.

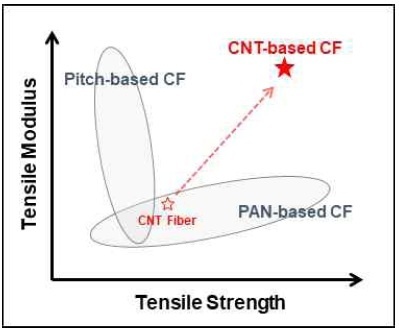

기존 탄소섬유는 폴리아크릴로니트릴(PAN) 고분자 기반 또는 석유 잔사유인 피치계 탄소섬유로 구성돼 있다. PAN기반의 탄소섬유는 인장강도는 우수하나 탄성률이 낮다.

또한 전기전도도와 열전도도 역시 피치계 탄소섬유에 비해 낮은 상황이다. 피치계 탄소섬유는 인장강도가 낮아 이의 보완이 요구된다.

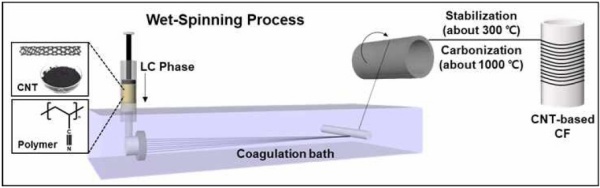

연구를 추진한 결과는 기존 탄소섬유 전구체 고분자(PAN, PI)와 탄소나노튜브를 고함량으로 복합화 한 후 방사해 섬유를 제조하고 이를 고온에서 탄화 또는 흑연화 공정을 거쳐 인장강도와 탄성률을 동시에 향상시켰다.

전기전도도와 열전도도 역시 획기적으로 향상시킨 탄소섬유를 개발해 국내외 특허 출원 및 등록을 완료했다.

▲ 탄소나노튜브/고분자 복합섬유 방사 과정 [출처=한국과학기술연구원]

▲ 차세대 탄소섬유의 물성 그래프 [출처=한국과학기술연구원]

참고로 탄소융합소재연구센터는 탄소섬유, 탄소나노튜브섬유, 탄소나노소재의 합성 및 응용연구를 바탕으로 탄소소재의 고도화를 목표로 연구를 수행하고 있다.

기존 탄소섬유 제조의 효율적 공정연구, 폐기물 및 천연원료 기반의 탄소소재 제조를 통한 업사이클링(upcycling) 그리고 유기소재의 탄소화 전환 메카니즘(mechanism) 연구를 중점적으로 진쟁 중이다.

세부적으로 살펴 보면 △탄소복합소재 제조 및 공정 개발 △탄소나노튜브 섬유 개발 △탄소섬유복합재의 재활용 기술 개발 등이다.

- 계속 -

전쟁이 격화되면서 공중 및 해상 드론(Drone), 미사일 방어망(MD), 사이버전(cyber warfare) 등 최첨단 기술이 총동원되고 있다. 미국과 유럽연합(EU)가 우크라이나에 무기를 공급하며 세계 3위 군사대국인 러시아를 압박하는 형국이 벌어지고 있다.

추운 겨울과 열악한 기후 환경으로부터 군인을 보호하기 위한 필수 물자 중 하나가 군복이다. 초고성능 탄소나노튜브(CNT) 기반 탄소섬유는 초강력 섬유로 효용성이 높다.

◇ 한국과학기술연구원(KIST)의 안보⸱재난안전기술단의 임무 소개

한국과학기술연구원(KIST)의 안보⸱재난안전기술단은 2010년 설립됐다. 국방 연구개발 제도개선, 국방 연구개발 과제화/연구지원, 군에 과학기술 지원 등의 임무를 수행하고 있다.

더불어 안보⸱재난안전기술단 소속 미래국방국가기술전략센터는 2022년 만들어졌다. '국방과학기술 혁신을 위한 국가 연구개발 투자전략 싱크탱크'로 비전을 설정했다.

주요 임무는 △과학기술정보통신부의 국방 연구개발(R&D) 투자정책 수립 지원 △국방적용 가능 민간R&D 역량 발굴-과제기획 △국방R&D 민관군 협력기반 마련 등이다.

이번에 소개할 기술은 KIST의 복합소재기술연구소 탄소융합소재연구센터 구본철 책임연구원 (cnt@kist.re.kr )이 수행한 '초고성능 탄소나노튜브 기반 탄소섬유'다.

◇ 연구 목표 및 배경... 미래 모빌리티 및 우주·항공·국방 적용 가능한 고강도·고탄성·고전도성 탄소섬유 개발

탄소나노튜브(CNT)는 '원기둥 모양의 나노구조를 지니는 탄소의 동소체'로 1991년 일본 NEC 연구소에서 처음 발견됐다. 기존 소재를 뛰어넘는 우수한 전도성과 분산성을 갖고 있다.

철강보다 100배 강한 인장 강도와 다이아몬드와 유사한 열전도도를 갖고 있다. 고분자 복합소재, 전기전자 등에 활용된다. 초강력 섬유 뿐 아니라 리튬이온 배터리 음극재, 생체 센서에도 유용한 소재다.

연구의 목표는 미래 모빌리티 및 우주·항공·국방 적용 가능한 고강도·고탄성·고전도성 동시 구현 가능한 탄소섬유를 개발하는 것이다.

기존 탄소섬유는 폴리아크릴로니트릴(PAN) 고분자 기반 또는 석유 잔사유인 피치계 탄소섬유로 구성돼 있다. PAN기반의 탄소섬유는 인장강도는 우수하나 탄성률이 낮다.

또한 전기전도도와 열전도도 역시 피치계 탄소섬유에 비해 낮은 상황이다. 피치계 탄소섬유는 인장강도가 낮아 이의 보완이 요구된다.

연구를 추진한 결과는 기존 탄소섬유 전구체 고분자(PAN, PI)와 탄소나노튜브를 고함량으로 복합화 한 후 방사해 섬유를 제조하고 이를 고온에서 탄화 또는 흑연화 공정을 거쳐 인장강도와 탄성률을 동시에 향상시켰다.

전기전도도와 열전도도 역시 획기적으로 향상시킨 탄소섬유를 개발해 국내외 특허 출원 및 등록을 완료했다.

▲ 탄소나노튜브/고분자 복합섬유 방사 과정 [출처=한국과학기술연구원]

▲ 차세대 탄소섬유의 물성 그래프 [출처=한국과학기술연구원]

참고로 탄소융합소재연구센터는 탄소섬유, 탄소나노튜브섬유, 탄소나노소재의 합성 및 응용연구를 바탕으로 탄소소재의 고도화를 목표로 연구를 수행하고 있다.

기존 탄소섬유 제조의 효율적 공정연구, 폐기물 및 천연원료 기반의 탄소소재 제조를 통한 업사이클링(upcycling) 그리고 유기소재의 탄소화 전환 메카니즘(mechanism) 연구를 중점적으로 진쟁 중이다.

세부적으로 살펴 보면 △탄소복합소재 제조 및 공정 개발 △탄소나노튜브 섬유 개발 △탄소섬유복합재의 재활용 기술 개발 등이다.

- 계속 -

저작권자 © 엠아이앤뉴스, 무단전재 및 재배포 금지