[기획-재난 없는 국가] 20. 아파트 소방시설 세대점검 의무화에 따른 전용부 점검 세대수 산정 시뮬레이션 및 개선방안 연구

2021년 특수건물 화재 131건에서 사상자 270명 발생... 현실적으로 세대점검율 목표 달성 불가능해 미비점 보완 노력 필요

우리나라 고유한 주거형태인 한옥은 공간의 비효율적인 활용으로 대규모 인구를 수용하기에는 한계가 있다. 1910년 조선을 강제 병합한 일본 제국주의는 1930년 서울에 최초의 아파트를 건설했다.

1959년 수세식 화장실과 발코니를 갖춘 아파트가 세워지며 본격적인 주거 혁명이 시작됐다. 1964년 연탄보일러가 도입된 이후 고층 아파트의 시대가 열렸다. 1970년 건축된 세운상가는 주상복합 건물로 도심의 주거 양상을 바꿨다는 평가를 받았다.

수도인 서울특별시는 600년이 넘는 역사로 전통 한옥부터 초고층 아파트까지 다양한 주택이 혼재해 있다. 아파트는 화재나 지진 등 재난에 취약해 대책 마련이 요구되지만 마땅한 해결책도 없는 실정이다.

이번에 다룰 주제는 '아파트 소방시설 세대점검 의무화에 따른 전용부 점검 세대수 산정 시뮬레이션 및 개선방안 연구(A study on improvement plans and calculation of the number of households inspected in exclusive parts according to the mandatory household inspection of apartment fire facilities)이다.

2023년 2월 중앙대 대학원 의회학과 ICT융합안전전공 한옥순이 작성한 석사학위 논문으로 (사)한국경관학회 회장이며 본지의 전문위원인 배웅규 교수가 논문을 지도했다. 세부 내역을 간략하게 살펴보면 다음과 같다.

◇ 현재 세대 점검실태를 파악하고 아파트 입주민 재실률과 세대 내 소방설비 점검 소요시간 조사 필요

거주를 목적으로 하는 주거용 건축물중 아파트, 주상복합 아파트, 연립주택 등은 다수의 사람이 거주하므로 화재 시 거주자의 안전 확보는 매우 중요하다.

통계청 ‘2021년 인구주택총조사 등록센서스 결과’ 2021년 총 주택 1881만호 중 공동주택은 1473만호(78.3%), 그 중 아파트는 1195만호(63.5%)로 전체 공동주택의 81%를 차지하고 있다.

2022년 통계청 자료에 따르면 아파트는 단 한 번의 화재발생으로 다수의 인명피해와 심각한 재산피해가 발생한다. 아파트 화재는 주거공간에 있는 다양한 연소 가연물과 주방 조리기구, 냉난방 장치 등의 발화원으로 부터 시작되는 경우가 많은 편이다.

화재로 거주자의 안전 확보를 위해 다양한 소방시설을 설치하고 소방안전관리자 선임을 통한 평상시 소방시설 유지관리와 소방시설 자체점검제도를 통해 소방시설의 정상적인 작동 상태를 매년 점검·확인하고 있다.

그러나 아파트 소방시설 세대점검 시 거주자 부재로 인한 미점검, 세대방문 거절, 입주민 민원발생과 자체점검 실시결과 보고서에 세대점검 관련 세부항목과 명확한 의무규정이 없어 세대점검을 실시하지 않거나 표본점검 위주의 점검이 이뤄져왔다.

이에 세대내 소방시설 점검 의무화에 대한 선행 연구와 국회, 소방관계자 등의 요구가 꾸준히 이어져왔다. 2022년 12월1일 아파트 모든 세대에 2년 이내 전수검사 원칙을 적용한 세대점검 의무화가 도입됐다.

그러나 세대점검 의무화 시행시 적용되는 의무 세대점검 비율이 자체점검 배치일수, 아파트 입주민 재실률, 세대 내 점검소요시간 등의 현재 여건에서 실현 가능한 지에 대한 우려가 제기되고 있다.

따라서 현재의 세대 점검실태를 파악하고 아파트 입주민 재실률과 세대내 소방설비 점검 소요시간 조사를 통해 점검가능한 세대수를 산출, 의무 점점률에 따른 실점검세대수와 재실률과 점검 소요시간에 따른 점검가능 세대수의 비교 분석을 통해 아파트 소방시설 세대점검의 안정적 정착을 위한 개선방안을 제시할 필요가 있다.

◇ 2021년 특수건물 화재 131건에서 사상자 270명 발생... 아파트가 전체의 54%인 71건으로 가장 높아

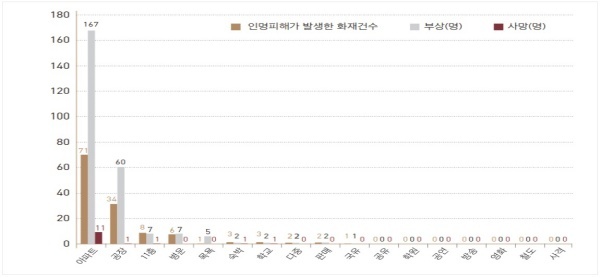

한국화재보험협회 2021년 특수건물 화재통계 안전점검 결과분석 자료에 따르면 인명피해가 발생한 131건의 화재에서 270명(사망 15명, 부상 255명)의 인명피해가 발생했다.

특수건물은 화재로 재해보상과 보험가입에 관한 법률에 규정된 건물로서 다수인이 출입, 근무 또는 거주하는 특성으로 인명 피해는 물론 막대한 재산상의 손해가 예상되는 전국에 소재하고 있는 건물을 말한다.

그 중 공동주택 아파트가 화재발생 71건(약 54%), 사망 11명(약73%), 부상 167명(약65%)로 특수건물 중 가장 높았다.

공동주택 아파트는 「주택법」 시행령 제3조 제1항에 따른 공동주택으로서 16층 이상의 아파트 및 부속건물이다. 공동주택관리법 제2조 제1항 제10호에 의한 관리주체에 의해 관리되는 동일한 아파트단지 내에 있는 15층 이하의 아파트를 포한다.

▲ 업종별 인명피해 현황(사상자 수)

출처 : 한국화재보험협회 (2021). 2021년 특수건물 화재통계 안전점검 결과분석.

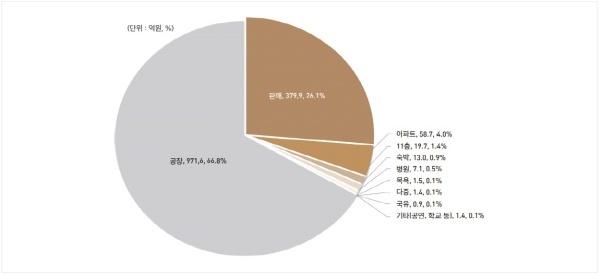

또한 화재사고로 전체 소방서 추산 재산피해액은 1455억 원, 업종별 재산피해는 공장 971억6000만 원(66.8%), 판매 379억9000만 원(26.1%), 아파트 58억7000만 원(4%) 순으로 높았다.

▲ 업종별 재산피해 비율)

출처 : 한국화재보험협회 (2021). 2021년 특수건물 화재통계 안전점검 결과분석.

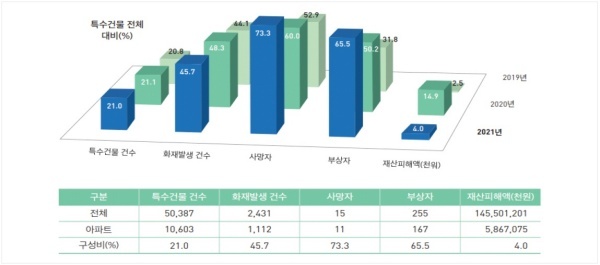

▲ 특수건물 전체 대비 아파트 화재 및 피해 현황

출처 : 한국화재보험협회 (2021). 2021년 특수건물 화재통계 안전점검 결과분석.

◇ 공동주택 화재는 부주의 및 전기적 요인이 79%로 다수 점유... 사망자 대부분 생활공간에서 발생

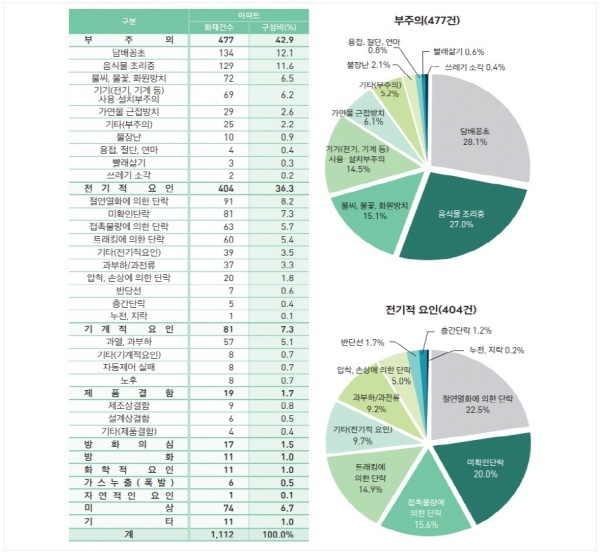

한국화재보험협회 2021년 특수건물 화재통계안전점검 결과분석 자료에 따르면 공동주택 아파트 화재는 부주의(477건, 42.9%)와 전기적 요인(404건, 36.3%)이 주요 원인이다. 부주의 중에서는 음식물 조리 중과 담배꽁초로 인한 부주의가 55.1%를 차지했다(한국화재보험협회, 2021).

▲ 원인별 아파트 화재 현황

출처 : 한국화재보험협회 (2021). 2021년 특수건물 화재통계 안전점검 결과분석.

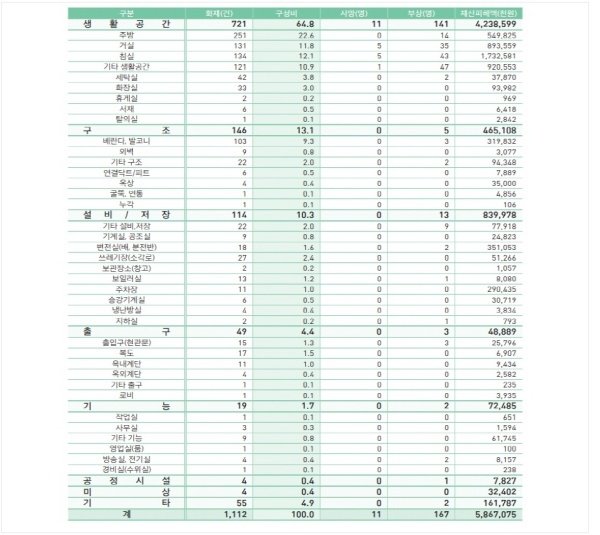

한국화재보험협회 2021년 특수건물 화재통계안전점검 결과분석 자료에 따르면 공동주택 아파트 화재 발화장소는 생활공간(721건), 구조(146건), 설비/저장(114건), 출구(49건), 기능(19건) 순으로 발생했다. 사망자 15명 중 11명은 거실, 침실 등의 생활공간에서 발생한 화재로 인한 것이다(한국 화재보험협회, 2021).

▲ 발화장소별 아파트 화재 및 피해 현황

출처 : 한국화재보험협회 (2021). 2021년 특수건물 화재통계 안전점검 결과분석.

◇ 아파트 소방시설의 종류 및 설치 대상... 층수·바닥면적·연면적 규모에 따라 설비 종류 결정

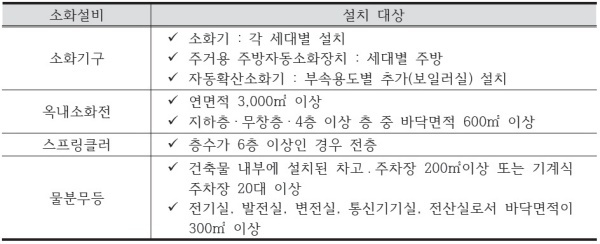

아파트에 설치되는 소방시설은 개별 동마다 적용하며 층수, 바닥면적, 연면적 규모에 따라 종류를 정하고 있다. 소방시설 중 소화설비는 소화기구, 옥내소화전, 스프링클러, 물분무등 으로 설치 대상은 아래와 같다.

▲ 아파트 소화설비

출처 : 소방시설법 시행령 (2022.2.25.). 대통령령 제31949호. [별표 5]에서 연구자 재정리.

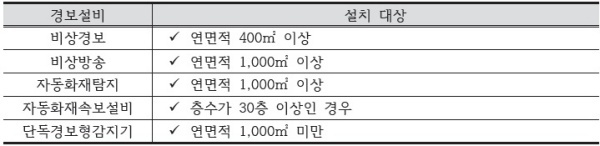

경보설비는 비상경보설비, 비상방송설비, 자동화재탐지설비, 자동화재속보설비, 단독경보형 감지기 등으로 설치 대상은 아래와 같다.

▲ 아파트 경보설비

출처 : 소방시설법 시행령 (2022.2.25.). 대통령령 제31949호. [별표 5]에서 연구자 재정리.

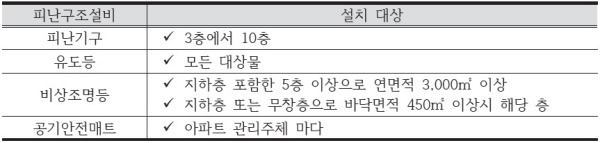

피난구조설비는 피난기구, 유도등, 비상조명등, 공기안전매트 등으로 설치 대상은 아래와 같다.

▲ 아파트 피난구조설비

출처 : 소방시설법 시행령 (2022.2.25.). 대통령령 제31949호. [별표 5]에서 연구자 재정리.

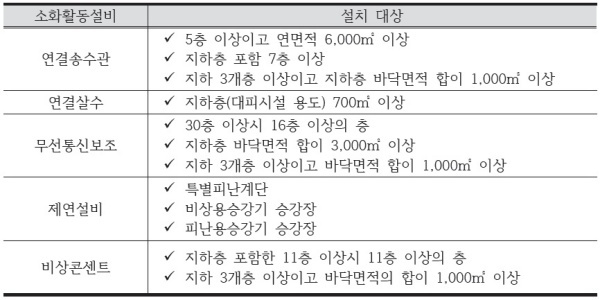

소화활동설비는 연결송수관설비, 연결살수설비, 비상콘센트설비, 제연설비, 무선통신보조설비로 설치 대상은 아래와 같다.

▲ 아파트 소화활동설비

출처 : 소방시설법 시행령 (2022.2.25.). 대통령령 제31949호. [별표 5]에서 연구자 재정리.

아파트에 설치하는 소방시설 중 전용부인 세대 내에 설치하는 대표적인 소방설비로는 소화기, 주거용 주방자동소화장치, 스프링클러헤드, 피난기구, 화재감지기가 있다.

▲ 세대내 소방설비

◇ 소방안전관리자 선임... 2급·3급 대상이 98% 점유해 더 위험한 특급·1급에 대한 취약성 해결 노력 필요

「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 제20조(특정 소방대상물의 소방안전관리)에 따라 특정소방대상물의 관계인은 소방안전관리 업무를 수행하기 위한 소방안전관리자 및 소방안전관리보조자를 선임해야 한다.

소방안전관리자 및 소방안전관리보조자는 소방설비기사 등 국가시술자격자 또는 소방에 관한 전문교육을 받은 자로서 소방안전관리의 주요 업무는 아래와 같다.

소방안전관리 주요 업무는 △ 소방계획서의 작성 및 시행 △ 피난시설, 방화구획 및 방화시설의 유지ㆍ관리 △ 소방훈련 및 교육, 화기취급의 감독 △ 자위소방대 및 초기대응체계의 구성ㆍ운영ㆍ교육 △ 소방시설 그 밖의 소방 관련시설의 유지ㆍ관리 △ 그 밖에 소방안전관리상 필요한 업무 등이다.

소방안전관리자를 두어야 하는 소방안전관리대상물의 범위는 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 제22조 (소방안전관리자를 둬야 하는 특정소방대상물)에 따라 특급, 1급, 2급, 3급으로 구분하며 등급별 대상이 되는 아파트는 다음과 같다.

소방안전관리대상물 등급별 구분은 특급, 1급, 2급, 3급으로 정해져 있다. 특급은 50층 이상(지하층 제외)이거나 지상으로부터 높이가 200m 이상인 아파트, 1급은 30층 이상(지하층 제외)이거나 지상으로부터 높이가 120m 이상인 아파트를 말한다.

또한 2급은 특급 소방안전관리대상물 및 1급 소방안전관리대상물을 제외한 「공동주택관리법」 제2조 제2호의 다음의 어느 하나에 해당하는 아파트이며 3급은 연면적 1000㎡ 이상인 자동화재탐지설비만을 설치한 아파트이다.

소방청 예방소방행정 통계자료에 의하면 2021년도 소방안전관리자 선임 아파트 중 2급이 85%(2만7738단지), 3급이 13%(3900단지)로 2급과 3급 대상이 98%를 점유하고 있다.

◇ 현실적으로 세대점검율 목표 달성 불가능... 세대점검 의무화 시행에 따라 미비점 보완 노력 필요

소방설비 유무에 따른 가감계수와 전용부 소방설비 관련성은 10%이나 최대 30%가 반영, 전용부 세대점검과 관련이 없는 소방설비로 인해 1일 1단위 표준인력이 점검해야 할 세대수가 증가된다.

가감계수 적용시, 전용부 점검세대수 산정에 세대내 소방설비와 관련이 없는 제연설비 물분무등설비는 제외해야 한다. 아날로그감지기 등이 설치되어 원격점검을 할 수 있는 경우, 세대내 소방설비 점검시간이 감소되므로 가감계수에 반영이 돼야 한다.

재실률 조사 결과, 주간에 세대 점검시 점검 가능한 세대점검률은 23% 전·후로 아파트 세대 내 도시가스 검침, 소독 사례와 평균적인 재실률 고려 시 공공관리주체의 점검률 60%이상은 부재세대 3회(3일) 방문, 작동점검 50% 이상은 2회(2일) 방문이 필요하다고 볼 수 있다.

도시가스 검침, 소독 사례에서는 점검률 인정범위를 실제 방문한 세대, 거절한 세대, 3회 방문 부재 세대 등 구체적으로 명시했으나 소방설비 의무 점검률에서는 관계인의 장기 부재 등 불가피한 사유로 한정하고 있다.

향후 점검률 인정범위에 대한 관련 당사자간 의견이 클 것으로 보인다. 점검률 인정범위에 대한 세부 기준 마련이 필요하다.

점검대상 25평형 이하의 중소형 아파트를 기준으로 거실, 주방, 대피공간, 발코니와 각 침실의 전체 소방시설 점검을 기준으로 근무 시간내 점검이 가능한 세대수 산정 결과, 1인 1조 2개팀이 7시간 근무시 점검이 가능한 세대수는 101세대다.

작동점검만 대상 시 점검해야 할 세대수는 최대 179세대, 종합점검 시 최대 96세대로 공용부 점검, 불량·고장·민원·부재·거절, 휴식, 현장이동 등으로 인한 소요시간을 포함하면 근무 시간 내 의무 점검률 종합점검 30%는 일부 가능하나 작동점검 50% 달성은 어려울 것으로 판단된다.

2인 1조 1개팀이 7시간 근무시 점검이 가능한 세대수는 72세대이나, 작동점검만 대상시 점검해야 할 세대수는 최대 179세대, 종합점검 시 최대 96세대로 공용부 점검, 불량·고장·민원·부재·거절, 휴식, 현장이동 등으로 인한 소요시간을 포함하면, 근무 시간내 의무 점검률 종합점검 30%, 작동점검 50% 달성은 어려울 것으로 판단된다.

현실적으로 공용부 점검시간, 부재, 고장, 민원, 휴식, 현장 이동시간을 제외하면 실제 전용부 세대점검 시간은 4시간 전·후로 1인 1조 점검시 58세대, 2인 1조 41세대 점검이 가능하다.

세대 내 소방설비 전수점검을 전제로 점검시간을 산정한 결과, 근무 시간 내 점검이 가능한 세대수와 실제 점검해야 할 세대수의 차이가 매우 크다.

의무점검 세대수는 인력운영 방법에 따라 4시간 세대점검 근무 가정시에 점검가능 세대수보다 최대 약 4배 이상 크다. 인력운영을 효율적으로 해도 정상적인 근무시간에는 할 수 없는 수치다.

◇ 현실적인 의무 세대점검률 약 20%가 적정... 소방청 차원의 세대점검 소요시간 재산정화 현실적 접근 요망

아파트의 세대내 소방설비 점검에 대한 법적인 의무 규정 부재로 인한 미점검, 표본점검, 부실점검 등의 근거로 세대 내 소방설비에 대한 전수검사 필요성과 전용부 세대점검 법제화에 대한 지속적 요구에 따라 소방시설법 시행령, 시행규칙에 아파트 세대 전수점검 규정이 신설돼 12월 1일 공포·시행됐다.

세대점검 의무화에 적용되는 2년 이내 전체 세대점검 원칙을 포함한 의무 점검률은 입주민 점검 협조, 재실률, 세대 내 소방설비 점검시간 등을 고려하면 세대점검 의무화에 대한 기대가 있으나 실현 가능성에 많은 우려가 있었다.

아파트 소방시설관리업체 실무 전문가 대상 심층 인터뷰, 가감계수 분석, 재실률과 세대내 소방설비 점검시간 조사를 통한 점검 가능 세대수 분석을 진행, 시사점을 도출하고 개선방향을 제시했다.

첫째, 소방시설관리업체 실무 전문가 인터뷰 결과. 의무 세대점검률은 92%가 실현이 불가능하고 재실률, 점검시간 등을 고려할 경우 현실적인 의무 세대점검률은 약 20%(53세대)가 적정하다.

세대점검 의무화 제도 도입은 바람직하나 종합점검, 작동점검의 세대점검률은 재실률과 점검시간(업무량)이 반영돼야 한다.

둘째, 가감계수 분석결과, 세대내 설치되지 않은 설비로 인해 1일 1단위 표준인력의 전용부 의무 실점검세대수는 최대 40세대가 증가한다.

전용부 실점검세대수 산정에 세대내 소방설비와 관련이 없는 제연설비 물분무등은 제외해야 한다. 아날로그감지기 등이 설치돼 원격점검을 할 수 있는 경우, 세대 내 소방설비 점검시간이 감소되므로 가감계수에 반영이 필요하다. 더불어 아파트 공용부와 전용부에 가감계수를 달리 적용하는 방안이 필요하다.

셋째, 재실률 분석결과, 아파트 세대 내 도시가스 검침, 소독 사례와 평균적인 재실률 고려 시, 공공관리주체의 자체규정 점검률 60%이상은 부재세대 3회(3일) 방문, 작동점검 50% 이상은 2회(2일) 방문이 필요하다고 볼 수 있다.

2년 내 전수검사 원칙과 재실률을 고려하면, 2차년도에는 미점검 세대가 발생 될 가능성이 높다. 따라서 위탁점검 계약시 거부세대, 3회 방문, 인테리어 공사, 장기 부재 등 불가피한 사유로 인한 의무점검세대수 인정범위와 의무점검률 미충족에 따른 점검수수료 정산 방법에 대한 내용이 포함돼야 한다.

미점검세대 전수점검을 위해서는 관리자의 자율적인 세대점검 역량과 세대점검 방문거부자 자율점검 안내, 지원, 관리역량 강화가 요구된다.

넷째, 세대내 소방설비 점검 소요시간 분석결과, 공용부 점검시간, 입주민 부재, 불량·고장·민원처리시간, 휴식·현장이동 시간을 제외한, 4시간 전용부 점검시 인력운영 방법에 따라 41세대 ~ 58세대 점검이 가능하나 점검해야 할 세대수는 가감계수와 자체점검 종류에 따라 75세대 ~ 179세대다.

의무점검 세대수는 인력운영 방법에 따라 4시간 세대점검 근무 가정시에 점검가능 세대수보다 최대 약 4배 이상 크다. 인력운영을 효율적으로 해도 정상적인 근무시간에는 할 수 없는 수치다.

종합점검, 작동점검의 세대점검률과 점검세대수는 세대 내 소방설비 점검시간(업무량)이 반영돼야 한다. 이를 위해 전용부 소방설비 점검시간과 공용부 소방설비 점검시간에 대한 후속 연구가 요구된다.

소방청 차원의 세대점검 소요시간(업무량) 조사와 세대점검 의무화 제도 시행에 대한 최소 2년 간의 자체점검 실태에 대한 현장 모니터링이 필요하다.

◇ 소방시설 설치 유무에 따른 가감계수 분리적용 등 다양한 변수에 대한 세부 연구 시급

아파트 세대점검 의무화 제도 시행에 따른 가감계수와 세대 내 소방설비 관련성, 재실률을 고려한 세대점검률, 세대 내 소방설비 점검시간에 따른 실점검세대수를 제시했다.

그러나 아파트 소방시설 자체점검은 공용부와 전용부 점검으로 이뤄지는데 세대점검 의무화에 따른 공용부의 가감계수 영향, 공용부 소방설비 점검시간과 지역별, 거주자 특성에 따른 재실률, 미점검세대 관리방안, 위탁계약 미충족 시 세대점검 인정범위와 정산방법 등은 연구에 포함되지 않았다.

전용부와 공용부의 소방시설 설치 유무에 따른 가감계수 분리적용, 원격점검이 가능한 아날로그감지기 등의 가감계수 적용을 위한 후속 연구와 위탁계약 시 세대점검 거부, 3회 방문 부재, 장기부재, 인테리어공사 등으로 인한 미점검 시 세대점검인정 여부에 대한 유사 세대 내 점검사례 조사와 재실률에 영향을 주는 지역 특성, 거주자 특성, 부재로 인한 재방문, 야간 점검, 주말점검 등과 관련된 후속 연구 필요하다.

또한 전용부와 공용부 소방설비 점검시간에 대한 향후 지속적인 관련 심층 연구가 이뤄져 아파트 소방 안전 강화가 이뤄지길 기대한다.

1959년 수세식 화장실과 발코니를 갖춘 아파트가 세워지며 본격적인 주거 혁명이 시작됐다. 1964년 연탄보일러가 도입된 이후 고층 아파트의 시대가 열렸다. 1970년 건축된 세운상가는 주상복합 건물로 도심의 주거 양상을 바꿨다는 평가를 받았다.

수도인 서울특별시는 600년이 넘는 역사로 전통 한옥부터 초고층 아파트까지 다양한 주택이 혼재해 있다. 아파트는 화재나 지진 등 재난에 취약해 대책 마련이 요구되지만 마땅한 해결책도 없는 실정이다.

이번에 다룰 주제는 '아파트 소방시설 세대점검 의무화에 따른 전용부 점검 세대수 산정 시뮬레이션 및 개선방안 연구(A study on improvement plans and calculation of the number of households inspected in exclusive parts according to the mandatory household inspection of apartment fire facilities)이다.

2023년 2월 중앙대 대학원 의회학과 ICT융합안전전공 한옥순이 작성한 석사학위 논문으로 (사)한국경관학회 회장이며 본지의 전문위원인 배웅규 교수가 논문을 지도했다. 세부 내역을 간략하게 살펴보면 다음과 같다.

◇ 현재 세대 점검실태를 파악하고 아파트 입주민 재실률과 세대 내 소방설비 점검 소요시간 조사 필요

거주를 목적으로 하는 주거용 건축물중 아파트, 주상복합 아파트, 연립주택 등은 다수의 사람이 거주하므로 화재 시 거주자의 안전 확보는 매우 중요하다.

통계청 ‘2021년 인구주택총조사 등록센서스 결과’ 2021년 총 주택 1881만호 중 공동주택은 1473만호(78.3%), 그 중 아파트는 1195만호(63.5%)로 전체 공동주택의 81%를 차지하고 있다.

2022년 통계청 자료에 따르면 아파트는 단 한 번의 화재발생으로 다수의 인명피해와 심각한 재산피해가 발생한다. 아파트 화재는 주거공간에 있는 다양한 연소 가연물과 주방 조리기구, 냉난방 장치 등의 발화원으로 부터 시작되는 경우가 많은 편이다.

화재로 거주자의 안전 확보를 위해 다양한 소방시설을 설치하고 소방안전관리자 선임을 통한 평상시 소방시설 유지관리와 소방시설 자체점검제도를 통해 소방시설의 정상적인 작동 상태를 매년 점검·확인하고 있다.

그러나 아파트 소방시설 세대점검 시 거주자 부재로 인한 미점검, 세대방문 거절, 입주민 민원발생과 자체점검 실시결과 보고서에 세대점검 관련 세부항목과 명확한 의무규정이 없어 세대점검을 실시하지 않거나 표본점검 위주의 점검이 이뤄져왔다.

이에 세대내 소방시설 점검 의무화에 대한 선행 연구와 국회, 소방관계자 등의 요구가 꾸준히 이어져왔다. 2022년 12월1일 아파트 모든 세대에 2년 이내 전수검사 원칙을 적용한 세대점검 의무화가 도입됐다.

그러나 세대점검 의무화 시행시 적용되는 의무 세대점검 비율이 자체점검 배치일수, 아파트 입주민 재실률, 세대 내 점검소요시간 등의 현재 여건에서 실현 가능한 지에 대한 우려가 제기되고 있다.

따라서 현재의 세대 점검실태를 파악하고 아파트 입주민 재실률과 세대내 소방설비 점검 소요시간 조사를 통해 점검가능한 세대수를 산출, 의무 점점률에 따른 실점검세대수와 재실률과 점검 소요시간에 따른 점검가능 세대수의 비교 분석을 통해 아파트 소방시설 세대점검의 안정적 정착을 위한 개선방안을 제시할 필요가 있다.

◇ 2021년 특수건물 화재 131건에서 사상자 270명 발생... 아파트가 전체의 54%인 71건으로 가장 높아

한국화재보험협회 2021년 특수건물 화재통계 안전점검 결과분석 자료에 따르면 인명피해가 발생한 131건의 화재에서 270명(사망 15명, 부상 255명)의 인명피해가 발생했다.

특수건물은 화재로 재해보상과 보험가입에 관한 법률에 규정된 건물로서 다수인이 출입, 근무 또는 거주하는 특성으로 인명 피해는 물론 막대한 재산상의 손해가 예상되는 전국에 소재하고 있는 건물을 말한다.

그 중 공동주택 아파트가 화재발생 71건(약 54%), 사망 11명(약73%), 부상 167명(약65%)로 특수건물 중 가장 높았다.

공동주택 아파트는 「주택법」 시행령 제3조 제1항에 따른 공동주택으로서 16층 이상의 아파트 및 부속건물이다. 공동주택관리법 제2조 제1항 제10호에 의한 관리주체에 의해 관리되는 동일한 아파트단지 내에 있는 15층 이하의 아파트를 포한다.

▲ 업종별 인명피해 현황(사상자 수)

출처 : 한국화재보험협회 (2021). 2021년 특수건물 화재통계 안전점검 결과분석.

또한 화재사고로 전체 소방서 추산 재산피해액은 1455억 원, 업종별 재산피해는 공장 971억6000만 원(66.8%), 판매 379억9000만 원(26.1%), 아파트 58억7000만 원(4%) 순으로 높았다.

▲ 업종별 재산피해 비율)

출처 : 한국화재보험협회 (2021). 2021년 특수건물 화재통계 안전점검 결과분석.

▲ 특수건물 전체 대비 아파트 화재 및 피해 현황

출처 : 한국화재보험협회 (2021). 2021년 특수건물 화재통계 안전점검 결과분석.

◇ 공동주택 화재는 부주의 및 전기적 요인이 79%로 다수 점유... 사망자 대부분 생활공간에서 발생

한국화재보험협회 2021년 특수건물 화재통계안전점검 결과분석 자료에 따르면 공동주택 아파트 화재는 부주의(477건, 42.9%)와 전기적 요인(404건, 36.3%)이 주요 원인이다. 부주의 중에서는 음식물 조리 중과 담배꽁초로 인한 부주의가 55.1%를 차지했다(한국화재보험협회, 2021).

▲ 원인별 아파트 화재 현황

출처 : 한국화재보험협회 (2021). 2021년 특수건물 화재통계 안전점검 결과분석.

한국화재보험협회 2021년 특수건물 화재통계안전점검 결과분석 자료에 따르면 공동주택 아파트 화재 발화장소는 생활공간(721건), 구조(146건), 설비/저장(114건), 출구(49건), 기능(19건) 순으로 발생했다. 사망자 15명 중 11명은 거실, 침실 등의 생활공간에서 발생한 화재로 인한 것이다(한국 화재보험협회, 2021).

▲ 발화장소별 아파트 화재 및 피해 현황

출처 : 한국화재보험협회 (2021). 2021년 특수건물 화재통계 안전점검 결과분석.

◇ 아파트 소방시설의 종류 및 설치 대상... 층수·바닥면적·연면적 규모에 따라 설비 종류 결정

아파트에 설치되는 소방시설은 개별 동마다 적용하며 층수, 바닥면적, 연면적 규모에 따라 종류를 정하고 있다. 소방시설 중 소화설비는 소화기구, 옥내소화전, 스프링클러, 물분무등 으로 설치 대상은 아래와 같다.

▲ 아파트 소화설비

출처 : 소방시설법 시행령 (2022.2.25.). 대통령령 제31949호. [별표 5]에서 연구자 재정리.

경보설비는 비상경보설비, 비상방송설비, 자동화재탐지설비, 자동화재속보설비, 단독경보형 감지기 등으로 설치 대상은 아래와 같다.

▲ 아파트 경보설비

출처 : 소방시설법 시행령 (2022.2.25.). 대통령령 제31949호. [별표 5]에서 연구자 재정리.

피난구조설비는 피난기구, 유도등, 비상조명등, 공기안전매트 등으로 설치 대상은 아래와 같다.

▲ 아파트 피난구조설비

출처 : 소방시설법 시행령 (2022.2.25.). 대통령령 제31949호. [별표 5]에서 연구자 재정리.

소화활동설비는 연결송수관설비, 연결살수설비, 비상콘센트설비, 제연설비, 무선통신보조설비로 설치 대상은 아래와 같다.

▲ 아파트 소화활동설비

출처 : 소방시설법 시행령 (2022.2.25.). 대통령령 제31949호. [별표 5]에서 연구자 재정리.

아파트에 설치하는 소방시설 중 전용부인 세대 내에 설치하는 대표적인 소방설비로는 소화기, 주거용 주방자동소화장치, 스프링클러헤드, 피난기구, 화재감지기가 있다.

▲ 세대내 소방설비

◇ 소방안전관리자 선임... 2급·3급 대상이 98% 점유해 더 위험한 특급·1급에 대한 취약성 해결 노력 필요

「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 제20조(특정 소방대상물의 소방안전관리)에 따라 특정소방대상물의 관계인은 소방안전관리 업무를 수행하기 위한 소방안전관리자 및 소방안전관리보조자를 선임해야 한다.

소방안전관리자 및 소방안전관리보조자는 소방설비기사 등 국가시술자격자 또는 소방에 관한 전문교육을 받은 자로서 소방안전관리의 주요 업무는 아래와 같다.

소방안전관리 주요 업무는 △ 소방계획서의 작성 및 시행 △ 피난시설, 방화구획 및 방화시설의 유지ㆍ관리 △ 소방훈련 및 교육, 화기취급의 감독 △ 자위소방대 및 초기대응체계의 구성ㆍ운영ㆍ교육 △ 소방시설 그 밖의 소방 관련시설의 유지ㆍ관리 △ 그 밖에 소방안전관리상 필요한 업무 등이다.

소방안전관리자를 두어야 하는 소방안전관리대상물의 범위는 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 제22조 (소방안전관리자를 둬야 하는 특정소방대상물)에 따라 특급, 1급, 2급, 3급으로 구분하며 등급별 대상이 되는 아파트는 다음과 같다.

소방안전관리대상물 등급별 구분은 특급, 1급, 2급, 3급으로 정해져 있다. 특급은 50층 이상(지하층 제외)이거나 지상으로부터 높이가 200m 이상인 아파트, 1급은 30층 이상(지하층 제외)이거나 지상으로부터 높이가 120m 이상인 아파트를 말한다.

또한 2급은 특급 소방안전관리대상물 및 1급 소방안전관리대상물을 제외한 「공동주택관리법」 제2조 제2호의 다음의 어느 하나에 해당하는 아파트이며 3급은 연면적 1000㎡ 이상인 자동화재탐지설비만을 설치한 아파트이다.

소방청 예방소방행정 통계자료에 의하면 2021년도 소방안전관리자 선임 아파트 중 2급이 85%(2만7738단지), 3급이 13%(3900단지)로 2급과 3급 대상이 98%를 점유하고 있다.

◇ 현실적으로 세대점검율 목표 달성 불가능... 세대점검 의무화 시행에 따라 미비점 보완 노력 필요

소방설비 유무에 따른 가감계수와 전용부 소방설비 관련성은 10%이나 최대 30%가 반영, 전용부 세대점검과 관련이 없는 소방설비로 인해 1일 1단위 표준인력이 점검해야 할 세대수가 증가된다.

가감계수 적용시, 전용부 점검세대수 산정에 세대내 소방설비와 관련이 없는 제연설비 물분무등설비는 제외해야 한다. 아날로그감지기 등이 설치되어 원격점검을 할 수 있는 경우, 세대내 소방설비 점검시간이 감소되므로 가감계수에 반영이 돼야 한다.

재실률 조사 결과, 주간에 세대 점검시 점검 가능한 세대점검률은 23% 전·후로 아파트 세대 내 도시가스 검침, 소독 사례와 평균적인 재실률 고려 시 공공관리주체의 점검률 60%이상은 부재세대 3회(3일) 방문, 작동점검 50% 이상은 2회(2일) 방문이 필요하다고 볼 수 있다.

도시가스 검침, 소독 사례에서는 점검률 인정범위를 실제 방문한 세대, 거절한 세대, 3회 방문 부재 세대 등 구체적으로 명시했으나 소방설비 의무 점검률에서는 관계인의 장기 부재 등 불가피한 사유로 한정하고 있다.

향후 점검률 인정범위에 대한 관련 당사자간 의견이 클 것으로 보인다. 점검률 인정범위에 대한 세부 기준 마련이 필요하다.

점검대상 25평형 이하의 중소형 아파트를 기준으로 거실, 주방, 대피공간, 발코니와 각 침실의 전체 소방시설 점검을 기준으로 근무 시간내 점검이 가능한 세대수 산정 결과, 1인 1조 2개팀이 7시간 근무시 점검이 가능한 세대수는 101세대다.

작동점검만 대상 시 점검해야 할 세대수는 최대 179세대, 종합점검 시 최대 96세대로 공용부 점검, 불량·고장·민원·부재·거절, 휴식, 현장이동 등으로 인한 소요시간을 포함하면 근무 시간 내 의무 점검률 종합점검 30%는 일부 가능하나 작동점검 50% 달성은 어려울 것으로 판단된다.

2인 1조 1개팀이 7시간 근무시 점검이 가능한 세대수는 72세대이나, 작동점검만 대상시 점검해야 할 세대수는 최대 179세대, 종합점검 시 최대 96세대로 공용부 점검, 불량·고장·민원·부재·거절, 휴식, 현장이동 등으로 인한 소요시간을 포함하면, 근무 시간내 의무 점검률 종합점검 30%, 작동점검 50% 달성은 어려울 것으로 판단된다.

현실적으로 공용부 점검시간, 부재, 고장, 민원, 휴식, 현장 이동시간을 제외하면 실제 전용부 세대점검 시간은 4시간 전·후로 1인 1조 점검시 58세대, 2인 1조 41세대 점검이 가능하다.

세대 내 소방설비 전수점검을 전제로 점검시간을 산정한 결과, 근무 시간 내 점검이 가능한 세대수와 실제 점검해야 할 세대수의 차이가 매우 크다.

의무점검 세대수는 인력운영 방법에 따라 4시간 세대점검 근무 가정시에 점검가능 세대수보다 최대 약 4배 이상 크다. 인력운영을 효율적으로 해도 정상적인 근무시간에는 할 수 없는 수치다.

◇ 현실적인 의무 세대점검률 약 20%가 적정... 소방청 차원의 세대점검 소요시간 재산정화 현실적 접근 요망

아파트의 세대내 소방설비 점검에 대한 법적인 의무 규정 부재로 인한 미점검, 표본점검, 부실점검 등의 근거로 세대 내 소방설비에 대한 전수검사 필요성과 전용부 세대점검 법제화에 대한 지속적 요구에 따라 소방시설법 시행령, 시행규칙에 아파트 세대 전수점검 규정이 신설돼 12월 1일 공포·시행됐다.

세대점검 의무화에 적용되는 2년 이내 전체 세대점검 원칙을 포함한 의무 점검률은 입주민 점검 협조, 재실률, 세대 내 소방설비 점검시간 등을 고려하면 세대점검 의무화에 대한 기대가 있으나 실현 가능성에 많은 우려가 있었다.

아파트 소방시설관리업체 실무 전문가 대상 심층 인터뷰, 가감계수 분석, 재실률과 세대내 소방설비 점검시간 조사를 통한 점검 가능 세대수 분석을 진행, 시사점을 도출하고 개선방향을 제시했다.

첫째, 소방시설관리업체 실무 전문가 인터뷰 결과. 의무 세대점검률은 92%가 실현이 불가능하고 재실률, 점검시간 등을 고려할 경우 현실적인 의무 세대점검률은 약 20%(53세대)가 적정하다.

세대점검 의무화 제도 도입은 바람직하나 종합점검, 작동점검의 세대점검률은 재실률과 점검시간(업무량)이 반영돼야 한다.

둘째, 가감계수 분석결과, 세대내 설치되지 않은 설비로 인해 1일 1단위 표준인력의 전용부 의무 실점검세대수는 최대 40세대가 증가한다.

전용부 실점검세대수 산정에 세대내 소방설비와 관련이 없는 제연설비 물분무등은 제외해야 한다. 아날로그감지기 등이 설치돼 원격점검을 할 수 있는 경우, 세대 내 소방설비 점검시간이 감소되므로 가감계수에 반영이 필요하다. 더불어 아파트 공용부와 전용부에 가감계수를 달리 적용하는 방안이 필요하다.

셋째, 재실률 분석결과, 아파트 세대 내 도시가스 검침, 소독 사례와 평균적인 재실률 고려 시, 공공관리주체의 자체규정 점검률 60%이상은 부재세대 3회(3일) 방문, 작동점검 50% 이상은 2회(2일) 방문이 필요하다고 볼 수 있다.

2년 내 전수검사 원칙과 재실률을 고려하면, 2차년도에는 미점검 세대가 발생 될 가능성이 높다. 따라서 위탁점검 계약시 거부세대, 3회 방문, 인테리어 공사, 장기 부재 등 불가피한 사유로 인한 의무점검세대수 인정범위와 의무점검률 미충족에 따른 점검수수료 정산 방법에 대한 내용이 포함돼야 한다.

미점검세대 전수점검을 위해서는 관리자의 자율적인 세대점검 역량과 세대점검 방문거부자 자율점검 안내, 지원, 관리역량 강화가 요구된다.

넷째, 세대내 소방설비 점검 소요시간 분석결과, 공용부 점검시간, 입주민 부재, 불량·고장·민원처리시간, 휴식·현장이동 시간을 제외한, 4시간 전용부 점검시 인력운영 방법에 따라 41세대 ~ 58세대 점검이 가능하나 점검해야 할 세대수는 가감계수와 자체점검 종류에 따라 75세대 ~ 179세대다.

의무점검 세대수는 인력운영 방법에 따라 4시간 세대점검 근무 가정시에 점검가능 세대수보다 최대 약 4배 이상 크다. 인력운영을 효율적으로 해도 정상적인 근무시간에는 할 수 없는 수치다.

종합점검, 작동점검의 세대점검률과 점검세대수는 세대 내 소방설비 점검시간(업무량)이 반영돼야 한다. 이를 위해 전용부 소방설비 점검시간과 공용부 소방설비 점검시간에 대한 후속 연구가 요구된다.

소방청 차원의 세대점검 소요시간(업무량) 조사와 세대점검 의무화 제도 시행에 대한 최소 2년 간의 자체점검 실태에 대한 현장 모니터링이 필요하다.

◇ 소방시설 설치 유무에 따른 가감계수 분리적용 등 다양한 변수에 대한 세부 연구 시급

아파트 세대점검 의무화 제도 시행에 따른 가감계수와 세대 내 소방설비 관련성, 재실률을 고려한 세대점검률, 세대 내 소방설비 점검시간에 따른 실점검세대수를 제시했다.

그러나 아파트 소방시설 자체점검은 공용부와 전용부 점검으로 이뤄지는데 세대점검 의무화에 따른 공용부의 가감계수 영향, 공용부 소방설비 점검시간과 지역별, 거주자 특성에 따른 재실률, 미점검세대 관리방안, 위탁계약 미충족 시 세대점검 인정범위와 정산방법 등은 연구에 포함되지 않았다.

전용부와 공용부의 소방시설 설치 유무에 따른 가감계수 분리적용, 원격점검이 가능한 아날로그감지기 등의 가감계수 적용을 위한 후속 연구와 위탁계약 시 세대점검 거부, 3회 방문 부재, 장기부재, 인테리어공사 등으로 인한 미점검 시 세대점검인정 여부에 대한 유사 세대 내 점검사례 조사와 재실률에 영향을 주는 지역 특성, 거주자 특성, 부재로 인한 재방문, 야간 점검, 주말점검 등과 관련된 후속 연구 필요하다.

또한 전용부와 공용부 소방설비 점검시간에 대한 향후 지속적인 관련 심층 연구가 이뤄져 아파트 소방 안전 강화가 이뤄지길 기대한다.

▲ 정상 전문위원(중앙대학교 교수) |

저작권자 © 엠아이앤뉴스, 무단전재 및 재배포 금지