[특집-인공지능 대전환(AX)] 기재부 차세대 예산회계시스템 구축 추진단 윤정식 단장 인터뷰 3부...문명사적 대전환을 이끌 핵심 동력인 AI에 대한 투자 확대해야

인공지능 대전환(AX) 성공하려면 데이터에 초점 맞춰야... 신산업 창출·사회문제 해결에 활용하면 성과 창출 가능해

이재명 대통령은 2025년 8월13일 "공공기관 통폐합도 좀 해야 할 것 같다. 너무 많아서 숫자도 못 세겠다"고 말했다. 정부 차원에서 대대적인 공공기관 구조조정이 진행되고 있다.

먼저 금융공공기관인 KDB산업은행, IBK기업은행, 신용보증기금, 기술보증기금, 수출입은행, 무역보험공사 등이 업무 중복을 이유로 통합을 추진 중이다. 한국토지주택공사(LH), 주택도시보증공사(HUG), 한국주택금융공사(HF) 등도 통합이 불가피하다.

윤석열정부는 2022년 '재무위험기관 재정건전화계획'을 도입해 부채비율 200% 미만 또는 자본잠식 해소라는 목표를 제시했다. 하지만 이재명정부는 저성장 늪에 빠진 경제를 살리기 위해 공공 부문도 적극 재정으로 전환할 방침이다. 일부 경제전문가는 정부 부채 증가에 대해 경고한다.

윤정식 단장은 예산회계시스템(dBrain)을 활용한 실시간 정부(Real Time Government)와 ‘플랫폼(Platform)으로서의 정부’를 운영해야 한다고 강조했다. 윤 단장에게 데이터 기반 국정운영과 인공지능 대전환(AX)에 대해 질문했다.

◇ 한국형 AI/데이터 기반 국정운영 도입 시급해... 인공지능 대전환(AX) 성공하려면 데이터에 초점 맞춰야

AI·데이터 기반 국정운영은 ‘증거 기반 정책’에 근거한다. 증거 기반 정책은 본래 ‘증거 기반 의학(evidence-based medicine)’에 그 뿌리를 두고 있다.

‘증거’는 데이터, 통계 등 과학적 근거를 말한다. 주관적인 신념이나 이념을 배제하며 객관적인 증거의 정확성, 시의성, 투명성을 중시한다.

즉 증거 기반 정책결정을 위해 다양한 데이터를 수집·가공·분석·활용해야 하므로 데이터를 분석·활용할 AI 분석 인프라가 필요하다. AI·데이터 기반으로 정책설계와 정책결정, 집행 및 정책상황을 관리한다.

AI·데이터 기반 국정운영은 국정운영을 지능화, 최적화해 주권자인 국민에 대해 국정운영의 반응성과 책임성을 극대화하는 것이 목적이다. 윤 단장에게 AI/데이터 기반 국정운영에 대한 설명을 부탁했다.

- 한국형 AI/데이터 기반 국정운영을 설명하면.

"차세대 예산회계시스템에 이미 구축된 국정상황 관리시스템 코라스(KORAHS)를 기반으로 미래 완성될 모습을 제시한 것이다.

코라스는 싱가포르, 영국, 네덜란드 등에서 이미 데이터 기반 국정운영에 활용하고 있는 RAHS라는 개념을 한국의 국정상황 관리 체계에 맞춰 설계하여 구축한 것이다."

- 코라스(KORAHS)의 미래 모습은.

"제가 발간한 책에서는 코라스(KORAHS)를 기반으로 미래 모습을 제시했다. 가장 중점을 두고 있는 것은 통합적 국정상황 모니터링 체계와 기획재정부 업무의 AI·디지털 전환이다.

기재부 3대 핵심 축인 재정운용, 거시정책, 조세정책을 재정경제 디지털 트윈으로 구축해야 한다. 즉 AI·디지털 전환을 통해 대한민국이 직면한 난제에 대한 해결책을 찾는 것이다."

- 미래 예견적 국정운영이란.

"미래를 예측하고 전망하는 활동에 빅데이터와 AI 기술을 접목해 과학적으로 문제해결을 하기 위한 정책과 전략을 마련하는 정부의 정책상황 관리체계를 의미한다다.

미래 예견적 정책상황 관리를 통해 전문가 중심의 전통적 정책결정 방식과 AI·데이터 기반의 과학적인 분석을 결합해 새로운 통찰과 객관적 예측에 기반한 정책결정이 가능해진다.

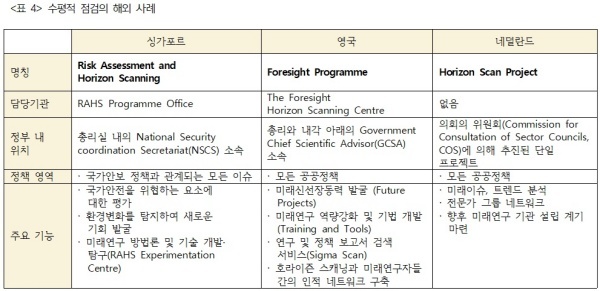

▲ 수평적 점검의 해외 사례 [출처=윤정식 단장 제공]

- 데이터 기반 국정을 도입한 해외 국가는.

"싱가포르, 영국, 네덜란드 등이 대표적이다. 싱가포르는 2004년 7월 국가안보 체제를 정비하는 과정에서 테러와 같은 예상하기 어려운 공격을 감지하고 대비할 수 있도록 RAHS(Risk Assessment and Horizion Scanning)를 도입했다.

영국은 정부 전반에 미래 지향적 사고와 증거 기반의 분석을 장려하고 체계적인 접근을 위해 2005년 FHSC 설립하고, 예측 프로그램을 운영 중이다.

네덜란드 정부도 미래 이슈 분석을 위해 수평적 점검을 운영하고 있는데 의회 위원회에서 추진하고 있다. 미국도 2019년 1월 '증거 기반 행정 기초법(Foundations for Evidence-based Policy making Act of 2018)'을 제정·시행하고 있다.

- 이재명정부가 인공지능 대전환(AX)를 추진하고 있는데.

"새정부는 AI 3대 강국 실현과 모두를 위한 AI를 국가비전으로 제시하고 있다. 인공지능(AI)는 문명사적 측면에서 제2의 르네상스의 시작이며 제2의 르네상스를 견인하는 핵심 동인(key driver)이다.

14세기 르네상스가 사람을 깨우는 변혁에서 시작됐다면 21세기 르네상스는 머신(machine)을 깨워서 인간역량을 상승시키는 변혁이다.

현재 대한민국은 인류사에 영향을 줄수 있는 존재로의 변화와 혁신의 대전환기를 맞이하고 있다. 새정부가 ‘세계를 선도하는 AI 3대 강국과 모두가 행복한 대한민국’을 국가비전으로 제시한 것은 시대정신이자 경제 대도약의 방향이다."

- 인공지능 대전환(AX)이 쉽지 않은 과제인데.

"대한민국은 우수한 IT인프라, 첨단 제조업, 바이오산업 등 많은 잠재력에도 AI 3대 강국 진입을 위해서는 해결해야 할 도전도 많다.

가장 중요한 것은 AI 거버넌스 구축과 AI 국가비전과 전략 수립, AI 혁신정부의 정책역량을 강화하는 것이다. 이재명정부는 대통령실의 AI미래기획수석을 신설했다.

또한 대통령을 위원장으로 하는 국가AI전략위원회를 구성할 예정이다. 소버린 AI(인공지능 주권), AI G3(3대 강국)을 달성하기 위한 목적이다."

- 차세대 예산회계시스템(dBrain)이 인공지능 대전환(AX)에 어떻게 기여할 수 있는지.

"재정경제 부문이 AI 혁신정부로 전환을 선도하는 것이다. 차세대 예산회계시스템(dBrain)은 정부의 다른 부문보다 먼저 재정경제 분야에서 AX를 이룬 것이다.

AX을 위해 새로운 시스템이나 플랫폼을 구축하려면 최소 2~3년의 시간이 필요하다. 새정부가 차세대 예산회계시스템(dBrain)에 구축된 데이터 플랫폼, AI 기반 분석인프라, 인력 양성 등을 활용한다면 빠른 시일 안에 국가행정의 인공지능 대전환에서 성과를 거둘수 있다고 본다.

특히 재정경제 부문이 선도적으로 AX를 이루어 간다면 모든 부처가 업무적으로 연관돼 있어 AX의 성과를 조기에 확산·정착시킬 수 있을 것으로 확신한다."

- 이재명정부가 인공지능 대전환(AX)을 추진함에 있어서 가장 초점을 맞춰야 하는 것은.

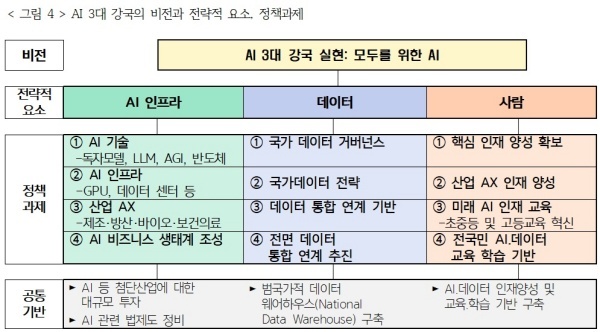

"AI 시대 AI 강국 실현에는 전략적 요소가 있다. 3대 전략요소는 ① AI 기술과 인프라 ② 데이터 ③ 사람(AI 인재)라고 본다. 3대 요소가 삼위일체가 돼야 AX가 성과를 낼 수 있다.

어느 한가지만 부족해도 그 전력적 요소의 제약으로 성과를 내기 어렵다. 따라서 어느 한가지에 초점을 맞출 것이 아니라 전략적 요소 모두에서 성과를 내도록 노력해야 한다."

- 3가지 중 가장 취약한 것은.

"데이터인데 AI가 엔진이라면 데이터는 가솔린에 해당한다. 자동차가 엔진을 갖고 있어도 연료인 가솔린이 없으면 운행이 불가능해진다.

AI 강국 실현을 위해서는 데이터를 표준화해 범국가적 데이터가 통합·연계돼야 하는데 우리나라의 데이터 거버넌스는 분절적이고 파편화돼 사실상 데이터를 활용할 수 없는 수준이다.

공공데이터는 행정안전부, 민간데이터는 과기정통부가 담당하고 통계는 통계청이 책임지고 있다. 행정안전부와 과기정통부는 순환보직으로 데이터 업무를 담당하는 직원들이 전문성이 부족한 실정이다.

이들 기관은 범국가적인 데이터 통합·연계가 가능할 수 있도록 데이터 거버넌스 정립 및 기술지원을 못하고 있다. 범국가적 데이터 통합·연계를 위해 국가데이터 거버넌스를 국무총리가 맡을 필요가 있다."

▲ AI 3대 강국의 비전과 전략적 요소, 정책과제 [출처=윤정식 단장 제공]

◇ 문명사적 대전환을 이끌 핵심 동력인 AI에 대한 투자 확대해야... 신산업 창출·사회문제 해결헤 활용하면 성과 창출 가능해

공상과학소설에서 다루던 사이보그(Cyborg), 휴머노이드((Humanoid)와 같은 첨단기술이 점점 현실화되는 중이다. 특히 인공지능(AI)과 융복합화된 기술의 성과는 눈이 부실정도다.

마이크로소프트(MS), 엔비디아(NVIDIA), TSMC 등이 글로벌 AI 주도권을 선점하기 위한 대전환을 준비하고 있다. 삼성전자, 네이버, SK텔레콤 등 우리나라 기업도 AI에 대한 투자를 늘리고 있다.

한국 정부가 AI 국가로드맵을 설계·실행·확산시키기 못한다면 AI 경제 전환으로 제2의 르네상스를 맞고 있는 세계사에서 큰 위기에 직면할 수 있다. 윤 국장에게 글로벌 AI 산업 전반에 관한 설명을 요청했다.

- 미국, 중국 등 선진국이 인공지능(AI) 산업을 육성하는 정책은.

"미국, 캐나다, 중국은 2016~2018년 사이에 「국가 AI R&D 전략」을 제시했다. 먼저 미국은 AI 활용의 선두 기업인 구글, 아마존, 페이스북을 중심으로 ‘데이터 세계경제’를 이끌며 2016년 10월 「국가 AI R&D 전략」을 정립했다.

캐나다는 AI의 핵심인 딥러닝(Deep Learning) 분야의 선두 그룹으로 2017년 「캐나다 AI 전략」을 제시했다. 중국은 2018년 「차세대 AI 발전계획」을 수립한 후 클라우드, 빅데이터, AI 산업 육성을 위한 대장정에 나섰다."

- 미국의 정책을 구체적으로 소개하면.

"2009년부터 모든 공공기관의 데이터 연결(Open Government Data)를 추진해 2025년 현재까지 진행하고 있다. 정부는 3가지를 필수요소로 추진 중이다.

첫째, 모든 공공기관의 데이터 연결 관련 업무(지침)를 관장하는 컨트롤 타워로 대통령실의 ‘데이터 수석’과 ‘OMB’가 있다.

둘째, 모든 공공기관의 데이터 연결의 법적 근거로 2019년 제정된 증거기반정책법(Open Government Data Act, Title II of the Foundations for Evidence-Based Policymaking Act of 2018)을 마련했다.

셋째, 모든 공공기관의 데이터 연결의 집행 업무를 담당하고 데이터 연결을 위한 기술적 전문 지식을 갖고 있는 부처로 GSA(U.S. General Services Administration, 행정조달청)를 지정했다."

- 글로벌 인공지능(AI) 산업의 미래는.

"글로벌 인공지능(AI) 산업은 엄청난 속도로 성장하고 있으며 전 셰계 경제와 사회의 구조를 근본적으로 변화시키고 있다.

AI·디지털 경제시대의 미래 핵심산업의 글로벌 시장 규모를 전망해 글로벌 인공지능 산업의 미래와 경제 대도약의 방향과 전략을 모색할 필요가 있다."

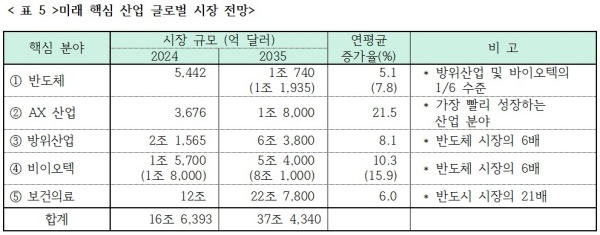

▲ 미래 핵심 산업 글로벌 시장 전망 [출처=윤정식 단장 제공]

- 구체적인 시장 규모를 설명하면.

"미래 5대 핵심 산업은 ① 반도체 ② AX 산업 ③ 방위산업 ④ 바이오텍 ⑤ 보건의료이며 2035년 글로벌 시장이 총 US$ 37조4340억 달러로 전망된다.

특히 AX 산업은 ‘35년 1조8000억 달러로 연간 21.5%씩 가장 빠르게 성장하는 시장이 될 것으로 예상된다. 방위산업은 ’35년 6조3800억 달러, 바이오텍은 ‘35년 5조4000억 ~ 8조1000억 달러 규모로 추정된다.

보건의료 시장은 22조7800억 달러로 반도체 시장 규모의 21배 수준이다. 이러한 전망을 고려하면 미래의 신성장 동력과 경제 대도약의 길이 어디에 있는지 명약관화(明若觀火)하다."

- 우리나라 인공지능(AI) 산업을 발전시키기 위해 가장 필요한 정책은.

"우선 ① 글로벌 선도·혁신하는 ‘모두의 AI를 위한 AI 기술과 인프라 구축 ② AI 엔진을 달리게하는 데이터 거버넌스 개편과 범국가 데이터 통합·연계 ③ 전국가적 역량을 기울여 AI 핵심인재 양성 및 해외 인재 영입 등의 정책이 필요하다.

가장 중요한 전략적 킹핀(Kingpin)은 정부의 역할이다. 정부가 어떤 정책을 어떻게 마련해 시행하고 성과를 내느냐에 따라 AI 3대 강국 실현 및 국내 인공지능 산업발전의 성과가 좌우된다."

- 우리나라에서 인공지능(AI)이 국가경쟁력에 어떤 영향을 미칠 것으로 예상하는지.

"AI 시대에 인공지능(AI)은 국가경쟁력을 좌우하는 핵심 동인이 될 것이다. AI는 생산성 향상, 신산업 창출 그리고 다양한 사회문제 해결에 기여하며 경제성장을 견인할 잠재력을 갖고 있다.

반면 AI 기술 발전 및 인공지능 대전환(AX)으로 양극화 심화, 고용불안정성 증대 등 부정적 영향도 예상되고 있다. 부작용을 최소화할 수 있는 대비책도 준비해야 한다.

- 다른 국가도 인공지능(AI)이 국가경쟁력의 핵심으로 보고 있는지.

"미국과 중국은 AI를 글로벌 패권 전쟁의 핵심 요소로 보고 치열하게 경쟁하고 있다. 국가별 투자액은 △미국 4년 간 5000억 달러(700조 원) △중국 6년 간 10조 위안(2000조 원) △유럽연합(EU) 2000억 유로(300조 원) △프랑스 1090억 유로(163조 원) △일본 6년 간 10조 엔(98조 원) △영국 140억 파운드(25조 원) 등으로 조사됐다.

선도국의 AI 투자 규모를 감안해 한국은 AI 분야에 어떤 규모로 어디에 투자할 것인지 많은 고민을 할 수밖에 없다. AI는 국가경쟁력의 차원을 넘어 문명사적 대전환을 이끄는 핵심 동력이 될 가능성이 높기 때문이다."

엠아이앤뉴스(대표 최치환)는 대한민국 인공지능(AI) 대전환을 위해 고군분투(孤軍奮鬪)하고 있는 윤 단장을 적극 응원해 다양한 연구 성과를 소개할 방침이다.

이재명정부는 2025년 9월 국가AI전략위원회를 출범해 'AI 3대 강국' 진입을 위해 매진한다는 구상을 밝혔다. 국민주권정부의 실질적 성과가 모든 국민에게 공평하게 배분되기를 희망한다.

- 끝 -

먼저 금융공공기관인 KDB산업은행, IBK기업은행, 신용보증기금, 기술보증기금, 수출입은행, 무역보험공사 등이 업무 중복을 이유로 통합을 추진 중이다. 한국토지주택공사(LH), 주택도시보증공사(HUG), 한국주택금융공사(HF) 등도 통합이 불가피하다.

윤석열정부는 2022년 '재무위험기관 재정건전화계획'을 도입해 부채비율 200% 미만 또는 자본잠식 해소라는 목표를 제시했다. 하지만 이재명정부는 저성장 늪에 빠진 경제를 살리기 위해 공공 부문도 적극 재정으로 전환할 방침이다. 일부 경제전문가는 정부 부채 증가에 대해 경고한다.

윤정식 단장은 예산회계시스템(dBrain)을 활용한 실시간 정부(Real Time Government)와 ‘플랫폼(Platform)으로서의 정부’를 운영해야 한다고 강조했다. 윤 단장에게 데이터 기반 국정운영과 인공지능 대전환(AX)에 대해 질문했다.

◇ 한국형 AI/데이터 기반 국정운영 도입 시급해... 인공지능 대전환(AX) 성공하려면 데이터에 초점 맞춰야

AI·데이터 기반 국정운영은 ‘증거 기반 정책’에 근거한다. 증거 기반 정책은 본래 ‘증거 기반 의학(evidence-based medicine)’에 그 뿌리를 두고 있다.

‘증거’는 데이터, 통계 등 과학적 근거를 말한다. 주관적인 신념이나 이념을 배제하며 객관적인 증거의 정확성, 시의성, 투명성을 중시한다.

즉 증거 기반 정책결정을 위해 다양한 데이터를 수집·가공·분석·활용해야 하므로 데이터를 분석·활용할 AI 분석 인프라가 필요하다. AI·데이터 기반으로 정책설계와 정책결정, 집행 및 정책상황을 관리한다.

AI·데이터 기반 국정운영은 국정운영을 지능화, 최적화해 주권자인 국민에 대해 국정운영의 반응성과 책임성을 극대화하는 것이 목적이다. 윤 단장에게 AI/데이터 기반 국정운영에 대한 설명을 부탁했다.

- 한국형 AI/데이터 기반 국정운영을 설명하면.

"차세대 예산회계시스템에 이미 구축된 국정상황 관리시스템 코라스(KORAHS)를 기반으로 미래 완성될 모습을 제시한 것이다.

코라스는 싱가포르, 영국, 네덜란드 등에서 이미 데이터 기반 국정운영에 활용하고 있는 RAHS라는 개념을 한국의 국정상황 관리 체계에 맞춰 설계하여 구축한 것이다."

- 코라스(KORAHS)의 미래 모습은.

"제가 발간한 책에서는 코라스(KORAHS)를 기반으로 미래 모습을 제시했다. 가장 중점을 두고 있는 것은 통합적 국정상황 모니터링 체계와 기획재정부 업무의 AI·디지털 전환이다.

기재부 3대 핵심 축인 재정운용, 거시정책, 조세정책을 재정경제 디지털 트윈으로 구축해야 한다. 즉 AI·디지털 전환을 통해 대한민국이 직면한 난제에 대한 해결책을 찾는 것이다."

- 미래 예견적 국정운영이란.

"미래를 예측하고 전망하는 활동에 빅데이터와 AI 기술을 접목해 과학적으로 문제해결을 하기 위한 정책과 전략을 마련하는 정부의 정책상황 관리체계를 의미한다다.

미래 예견적 정책상황 관리를 통해 전문가 중심의 전통적 정책결정 방식과 AI·데이터 기반의 과학적인 분석을 결합해 새로운 통찰과 객관적 예측에 기반한 정책결정이 가능해진다.

▲ 수평적 점검의 해외 사례 [출처=윤정식 단장 제공]

- 데이터 기반 국정을 도입한 해외 국가는.

"싱가포르, 영국, 네덜란드 등이 대표적이다. 싱가포르는 2004년 7월 국가안보 체제를 정비하는 과정에서 테러와 같은 예상하기 어려운 공격을 감지하고 대비할 수 있도록 RAHS(Risk Assessment and Horizion Scanning)를 도입했다.

영국은 정부 전반에 미래 지향적 사고와 증거 기반의 분석을 장려하고 체계적인 접근을 위해 2005년 FHSC 설립하고, 예측 프로그램을 운영 중이다.

네덜란드 정부도 미래 이슈 분석을 위해 수평적 점검을 운영하고 있는데 의회 위원회에서 추진하고 있다. 미국도 2019년 1월 '증거 기반 행정 기초법(Foundations for Evidence-based Policy making Act of 2018)'을 제정·시행하고 있다.

- 이재명정부가 인공지능 대전환(AX)를 추진하고 있는데.

"새정부는 AI 3대 강국 실현과 모두를 위한 AI를 국가비전으로 제시하고 있다. 인공지능(AI)는 문명사적 측면에서 제2의 르네상스의 시작이며 제2의 르네상스를 견인하는 핵심 동인(key driver)이다.

14세기 르네상스가 사람을 깨우는 변혁에서 시작됐다면 21세기 르네상스는 머신(machine)을 깨워서 인간역량을 상승시키는 변혁이다.

현재 대한민국은 인류사에 영향을 줄수 있는 존재로의 변화와 혁신의 대전환기를 맞이하고 있다. 새정부가 ‘세계를 선도하는 AI 3대 강국과 모두가 행복한 대한민국’을 국가비전으로 제시한 것은 시대정신이자 경제 대도약의 방향이다."

- 인공지능 대전환(AX)이 쉽지 않은 과제인데.

"대한민국은 우수한 IT인프라, 첨단 제조업, 바이오산업 등 많은 잠재력에도 AI 3대 강국 진입을 위해서는 해결해야 할 도전도 많다.

가장 중요한 것은 AI 거버넌스 구축과 AI 국가비전과 전략 수립, AI 혁신정부의 정책역량을 강화하는 것이다. 이재명정부는 대통령실의 AI미래기획수석을 신설했다.

또한 대통령을 위원장으로 하는 국가AI전략위원회를 구성할 예정이다. 소버린 AI(인공지능 주권), AI G3(3대 강국)을 달성하기 위한 목적이다."

- 차세대 예산회계시스템(dBrain)이 인공지능 대전환(AX)에 어떻게 기여할 수 있는지.

"재정경제 부문이 AI 혁신정부로 전환을 선도하는 것이다. 차세대 예산회계시스템(dBrain)은 정부의 다른 부문보다 먼저 재정경제 분야에서 AX를 이룬 것이다.

AX을 위해 새로운 시스템이나 플랫폼을 구축하려면 최소 2~3년의 시간이 필요하다. 새정부가 차세대 예산회계시스템(dBrain)에 구축된 데이터 플랫폼, AI 기반 분석인프라, 인력 양성 등을 활용한다면 빠른 시일 안에 국가행정의 인공지능 대전환에서 성과를 거둘수 있다고 본다.

특히 재정경제 부문이 선도적으로 AX를 이루어 간다면 모든 부처가 업무적으로 연관돼 있어 AX의 성과를 조기에 확산·정착시킬 수 있을 것으로 확신한다."

- 이재명정부가 인공지능 대전환(AX)을 추진함에 있어서 가장 초점을 맞춰야 하는 것은.

"AI 시대 AI 강국 실현에는 전략적 요소가 있다. 3대 전략요소는 ① AI 기술과 인프라 ② 데이터 ③ 사람(AI 인재)라고 본다. 3대 요소가 삼위일체가 돼야 AX가 성과를 낼 수 있다.

어느 한가지만 부족해도 그 전력적 요소의 제약으로 성과를 내기 어렵다. 따라서 어느 한가지에 초점을 맞출 것이 아니라 전략적 요소 모두에서 성과를 내도록 노력해야 한다."

- 3가지 중 가장 취약한 것은.

"데이터인데 AI가 엔진이라면 데이터는 가솔린에 해당한다. 자동차가 엔진을 갖고 있어도 연료인 가솔린이 없으면 운행이 불가능해진다.

AI 강국 실현을 위해서는 데이터를 표준화해 범국가적 데이터가 통합·연계돼야 하는데 우리나라의 데이터 거버넌스는 분절적이고 파편화돼 사실상 데이터를 활용할 수 없는 수준이다.

공공데이터는 행정안전부, 민간데이터는 과기정통부가 담당하고 통계는 통계청이 책임지고 있다. 행정안전부와 과기정통부는 순환보직으로 데이터 업무를 담당하는 직원들이 전문성이 부족한 실정이다.

이들 기관은 범국가적인 데이터 통합·연계가 가능할 수 있도록 데이터 거버넌스 정립 및 기술지원을 못하고 있다. 범국가적 데이터 통합·연계를 위해 국가데이터 거버넌스를 국무총리가 맡을 필요가 있다."

▲ AI 3대 강국의 비전과 전략적 요소, 정책과제 [출처=윤정식 단장 제공]

◇ 문명사적 대전환을 이끌 핵심 동력인 AI에 대한 투자 확대해야... 신산업 창출·사회문제 해결헤 활용하면 성과 창출 가능해

공상과학소설에서 다루던 사이보그(Cyborg), 휴머노이드((Humanoid)와 같은 첨단기술이 점점 현실화되는 중이다. 특히 인공지능(AI)과 융복합화된 기술의 성과는 눈이 부실정도다.

마이크로소프트(MS), 엔비디아(NVIDIA), TSMC 등이 글로벌 AI 주도권을 선점하기 위한 대전환을 준비하고 있다. 삼성전자, 네이버, SK텔레콤 등 우리나라 기업도 AI에 대한 투자를 늘리고 있다.

한국 정부가 AI 국가로드맵을 설계·실행·확산시키기 못한다면 AI 경제 전환으로 제2의 르네상스를 맞고 있는 세계사에서 큰 위기에 직면할 수 있다. 윤 국장에게 글로벌 AI 산업 전반에 관한 설명을 요청했다.

- 미국, 중국 등 선진국이 인공지능(AI) 산업을 육성하는 정책은.

"미국, 캐나다, 중국은 2016~2018년 사이에 「국가 AI R&D 전략」을 제시했다. 먼저 미국은 AI 활용의 선두 기업인 구글, 아마존, 페이스북을 중심으로 ‘데이터 세계경제’를 이끌며 2016년 10월 「국가 AI R&D 전략」을 정립했다.

캐나다는 AI의 핵심인 딥러닝(Deep Learning) 분야의 선두 그룹으로 2017년 「캐나다 AI 전략」을 제시했다. 중국은 2018년 「차세대 AI 발전계획」을 수립한 후 클라우드, 빅데이터, AI 산업 육성을 위한 대장정에 나섰다."

- 미국의 정책을 구체적으로 소개하면.

"2009년부터 모든 공공기관의 데이터 연결(Open Government Data)를 추진해 2025년 현재까지 진행하고 있다. 정부는 3가지를 필수요소로 추진 중이다.

첫째, 모든 공공기관의 데이터 연결 관련 업무(지침)를 관장하는 컨트롤 타워로 대통령실의 ‘데이터 수석’과 ‘OMB’가 있다.

둘째, 모든 공공기관의 데이터 연결의 법적 근거로 2019년 제정된 증거기반정책법(Open Government Data Act, Title II of the Foundations for Evidence-Based Policymaking Act of 2018)을 마련했다.

셋째, 모든 공공기관의 데이터 연결의 집행 업무를 담당하고 데이터 연결을 위한 기술적 전문 지식을 갖고 있는 부처로 GSA(U.S. General Services Administration, 행정조달청)를 지정했다."

- 글로벌 인공지능(AI) 산업의 미래는.

"글로벌 인공지능(AI) 산업은 엄청난 속도로 성장하고 있으며 전 셰계 경제와 사회의 구조를 근본적으로 변화시키고 있다.

AI·디지털 경제시대의 미래 핵심산업의 글로벌 시장 규모를 전망해 글로벌 인공지능 산업의 미래와 경제 대도약의 방향과 전략을 모색할 필요가 있다."

▲ 미래 핵심 산업 글로벌 시장 전망 [출처=윤정식 단장 제공]

- 구체적인 시장 규모를 설명하면.

"미래 5대 핵심 산업은 ① 반도체 ② AX 산업 ③ 방위산업 ④ 바이오텍 ⑤ 보건의료이며 2035년 글로벌 시장이 총 US$ 37조4340억 달러로 전망된다.

특히 AX 산업은 ‘35년 1조8000억 달러로 연간 21.5%씩 가장 빠르게 성장하는 시장이 될 것으로 예상된다. 방위산업은 ’35년 6조3800억 달러, 바이오텍은 ‘35년 5조4000억 ~ 8조1000억 달러 규모로 추정된다.

보건의료 시장은 22조7800억 달러로 반도체 시장 규모의 21배 수준이다. 이러한 전망을 고려하면 미래의 신성장 동력과 경제 대도약의 길이 어디에 있는지 명약관화(明若觀火)하다."

- 우리나라 인공지능(AI) 산업을 발전시키기 위해 가장 필요한 정책은.

"우선 ① 글로벌 선도·혁신하는 ‘모두의 AI를 위한 AI 기술과 인프라 구축 ② AI 엔진을 달리게하는 데이터 거버넌스 개편과 범국가 데이터 통합·연계 ③ 전국가적 역량을 기울여 AI 핵심인재 양성 및 해외 인재 영입 등의 정책이 필요하다.

가장 중요한 전략적 킹핀(Kingpin)은 정부의 역할이다. 정부가 어떤 정책을 어떻게 마련해 시행하고 성과를 내느냐에 따라 AI 3대 강국 실현 및 국내 인공지능 산업발전의 성과가 좌우된다."

- 우리나라에서 인공지능(AI)이 국가경쟁력에 어떤 영향을 미칠 것으로 예상하는지.

"AI 시대에 인공지능(AI)은 국가경쟁력을 좌우하는 핵심 동인이 될 것이다. AI는 생산성 향상, 신산업 창출 그리고 다양한 사회문제 해결에 기여하며 경제성장을 견인할 잠재력을 갖고 있다.

반면 AI 기술 발전 및 인공지능 대전환(AX)으로 양극화 심화, 고용불안정성 증대 등 부정적 영향도 예상되고 있다. 부작용을 최소화할 수 있는 대비책도 준비해야 한다.

- 다른 국가도 인공지능(AI)이 국가경쟁력의 핵심으로 보고 있는지.

"미국과 중국은 AI를 글로벌 패권 전쟁의 핵심 요소로 보고 치열하게 경쟁하고 있다. 국가별 투자액은 △미국 4년 간 5000억 달러(700조 원) △중국 6년 간 10조 위안(2000조 원) △유럽연합(EU) 2000억 유로(300조 원) △프랑스 1090억 유로(163조 원) △일본 6년 간 10조 엔(98조 원) △영국 140억 파운드(25조 원) 등으로 조사됐다.

선도국의 AI 투자 규모를 감안해 한국은 AI 분야에 어떤 규모로 어디에 투자할 것인지 많은 고민을 할 수밖에 없다. AI는 국가경쟁력의 차원을 넘어 문명사적 대전환을 이끄는 핵심 동력이 될 가능성이 높기 때문이다."

엠아이앤뉴스(대표 최치환)는 대한민국 인공지능(AI) 대전환을 위해 고군분투(孤軍奮鬪)하고 있는 윤 단장을 적극 응원해 다양한 연구 성과를 소개할 방침이다.

이재명정부는 2025년 9월 국가AI전략위원회를 출범해 'AI 3대 강국' 진입을 위해 매진한다는 구상을 밝혔다. 국민주권정부의 실질적 성과가 모든 국민에게 공평하게 배분되기를 희망한다.

- 끝 -

▲ 윤정식 단장 |

저작권자 © 엠아이앤뉴스, 무단전재 및 재배포 금지